Alternativen zur reinen windkraft

Welche Alternativen hätte Seitingen-Oberflacht um die Transformation der Energiewende und die Zukunft zu gestalten ? Stellt sich die Frage überhaupt ? Dieser Frage widmet sich der nachfolgende Beitrag.

Man muss zunächst verstehen, dass sich Fragen zu Alternativen gar nicht stellen sollten. Im Rahmen der Regionalverbandsplanung zur Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen, Seitingen-Oberflacht nimmt daran ja teil, geht es nicht um Alternativen. Es geht um Standorte für Windkraftanlagen. Zur Erinnerung zitieren wir an dieser Stelle aus der Gemeinderatssitzung vom 20.07.2023: Es geht nicht um die Frage, ob Windkraftanlagen kommen, sondern wo. Der Bürgermeister betonte, dass eine stabile Stromversorgung in Zukunft eine größere Nutzung von regenerativer Energie aus der Region erfordere. Gerade der Ausbau der E-Mobilität und der Bedeutungsgewinn von Wärmepumpen lasse den Strombedarf künftig weiter steigen. Deshalb darf sich die Gemeinde diesen Energiequellen nicht verschließen. Wir haben es hier also zunächst mit einer Haltung zu einem Thema und nicht mit Fakten zu tun. Innerhalb des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg teilen nicht alle Mitglieder diese Haltung.

Gemeinderatssitzung vom 20.07.2023

TOP 2 Potentialflächen für Windkraftanlagen

Der Bürgermeister erläuterte zu Beginn die rechtliche Situation. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat aus bekannten Gründen auf die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen verzichtet. Im Regionalplan des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden deshalb keine Vorrangflächen aufgenommen. Grundsätzlich bestand zwar eine Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich, die planerischen Hürden waren aber sehr hoch. Mit dem Wind-an-Land-Gesetz hat das Land zum 01.02.2023 die Flächenausweisung für die Windenergie an Land grundsätzlich reformiert. Das Gesetz soll zu einer Planungsbeschleunigung und –vereinfachung für Windkraftanlagen führen. Darüber hinaus hat das Land ein Flächenziel von 1,8 Prozent für Windkraftanlagen und 0,2 Prozent für Freiflächenphotovoltaikanlagen vorgegeben. Sollten diese Flächenziele bis Anfang 2025 durch planerische Festlegungen auf Regionalverbandsebene nicht erreicht werden, sind diese auf sämtlichen in Frage kommenden Außenbereichsflächen zulässig. Der Bürgermeister erläuterte, warum Freiflächenphotovoltaikanlagen auf Seitingen-Oberflachter Gemarkung schwierig auszuweisen sind. Wirtschaftlich attraktive Anlagen haben eine Größe von meist 10 ha und mehr. Die aktuell geplanten Anlagen in der Region liegen alle auf Hochflächen und sind schlecht einsehbar. Die Höhenzüge von Seitingen-Oberflacht sind dagegen überwiegend bewaldet. Im Vergleich zu Windkraftanlagen müsste ein Vielfaches an Fläche abgeholzt werden, um denselben Stromertrag aus Photovoltaikanlagen zu erhalten. Darüber hinaus gelte es die Interessen der Landwirtschaft für wertvolles Grün- und Ackerland zu beachten. PV-Anlagen auf den übrig bleibenden Hanglagen führten in ihrer erforderlichen Dimension zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Deshalb halte man im Gremium keine Freiflächen in Seitingen-Oberflacht für PV geeignet. Vielmehr sieht man großes Potential für PV auf privaten Dachflächen. Aus diesem Grund müsse sich der Gemeinderat verstärkt dem Thema Windkraftanlagen widmen, um über das Erreichen des Flächenziels im Regionalplan eine Steuerung der möglichen Standorte zu ermöglichen. In der Fortschreibung des Windatlasses, in den auch die Winddaten bereits gebauter Anlagen eingeflossen sind, sind im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen folgende Flächen mit stärkstem wind aufgeführt: – Winterberg (südlich von Eßlingen, bereits bebaut) – Oberer und Unterer Berg bzw. Kohlberg südlich von Oberflacht – Wurmlinger Berg und Weilheimer Berg – hinterer Rötenberg (vor dem Lupfen-Parkplatz) – Konzenberg (südlich von Wurmlingen) – Schindelwald Hölle (südlich von Oberschwandorf). Mehr als die Hälfte der für Windkraftanlagen geeigneten Standorte in der Verwaltungsgemeinschaft befinden sich also auf Gemarkung Seitingen-Oberflacht. Die naturschutz- und vogelschutzrechtlichen Ausschlussgründe reduzieren die geeigneten Flächen auf dem Weilheimer und Wurmlinger Berg. Bürgermeister und Gemeinderat sind sich einig, dass der hintere Rötenberg aufgrund der Nähe zur Bebauung in Oberflacht nicht in Betracht kommt. Mehrere Wortmeldungen aus der Mitte des Gremiums unterstützten den Vorschlag der Verwaltung den Bereich Oberer und Unter Berg sowie Kohlberg gegenüber dem Standort Weilheimer Berg und Wurmlinger Berg zu priorisieren. Es gehe nicht um die Frage, ob Windkraftanlagen kommen sondern wo. Über die Festsetzungen im Regionalplan könne die Gemeinde den Standort steuern. Für den Oberen und Unteren Bereich spreche auch, dassneben dem Land (ForstBW) die Gemeinde überwiegend Eigentümerin der Waldfläche sei. Bei einer Verpachtung an einen Betreiber käme der Gemeinde auch dauerhafte finanzielle Rückflüsse zu Gute. Nachdem ForstBW bei der Gemeinde bereits wegen eines gemeinsamen Windkraftanlagen-Projekts auf dem Weilheimer Berg nachgefragt hat, bestätigt sich die Einschätzung der Verwaltung, dass Windkraftanlagen auf Seitingen-Oberflachter Gemarkung nicht zu verhindern sind. Dem Gemeinderat war es deshalb wichtig, eine Standort-Priorisierung vorzunehmen, um zu verhindern, dass die Gemeinde von mehreren Seiten von windkraftanlagen „umzingelt“ ist. Der Bürgermeister betonte , dass eine stabile Stromversorgung in Zukunft eine größere Nutzung von regenerativer Energie aus der Region erfordere. Gerade der Ausbau der E-Mobilität und der von regenerativer Energie aus der Region erfordere. Gerade der Ausbau der E-Mobilität und der von regenerativer Energie aus der Region erfordere. Gerade der Ausbau der E-Mobilität und der dürfe sich die Gemeinde diesen Energiequellen nicht verschließen. Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat für die Priorisierung des Standorts Oberer/Unterer Berg bzw. Kohlberg. Im nächsten Schritt soll dieser Standort auf seine Eignung in Bezug auf den Naturschutz, die Erschließungs- und Aufstellmöglichkeiten geprüft werden.

Der Heuberg hat sich nach Prüfung der Fakten für eine Alternative entschieden und nimmt deshalb nicht an der Regionalverbandsplanung zur Ausweisung von Flächen für die Nutzung von Windenergie und Photovoltaik teil. Verweigert sich der Heuberg damit der Energiewende, obwohl dort nur 7,5 % der benötigten Energie über Erneuerbare Energien selbst produziert wird ? Keineswegs. Der Heuberg zeigt eine sehr proaktive Haltung zur Energiewende. Diese Initiative umfasst 13 Gemeinden und zahlreiche Unternehmen, die gemeinsam daran arbeiten, den CO2-Ausstoß um 90 % zu senken und die Wertschöpfung in der Region zu halten. Besonders bemerkenswert ist der starke Gemeinschaftsgeist und die Bürgerbeteiligung, die in diesen Projekten gefördert werden. Die Region setzt auf innovative Konzepte und erneuerbare Energien, um sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig zu handeln. Die Idee dazu war folgende: Nach der Analyse gibt es aus Sicht des Heubergs keine ernst zu nehmende Prognose, dass die Strompreise zukünftig sinken werden. Man geht dort vom Gegenteil aus. Weiter steigende Preise und auch steigende Stromverbräuche. Die Lösung: Die 13 Gemeinden des Heubergs und die Unternehmen des Heubergs gründen die Heuberg Energie GmbH mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß um 90 % zu senken und die Wertschöpfung aus der Gewinnung von Energie durch regenerative Erzeugungsanlagen ( welche Technologie auch immer, das wird bewusst offen gehalten ) in der Region zu halten. Falls es was zu verdienen gibt, sollen davon Bürger und Betriebe profitieren ( wie bei der PV-Anlage in Deilingen ) und kein gesichtloser Investor. Der letzte Satz ist eine zitierte Aussage des Gosheimer Bürgermeisters André Kielack. Kosten für die Beteiligung an der Heuberg Energie GmbH pro Gemeinde 5885 Euro, 1838 Euro für die 40 Mitgliedsunternehmen.

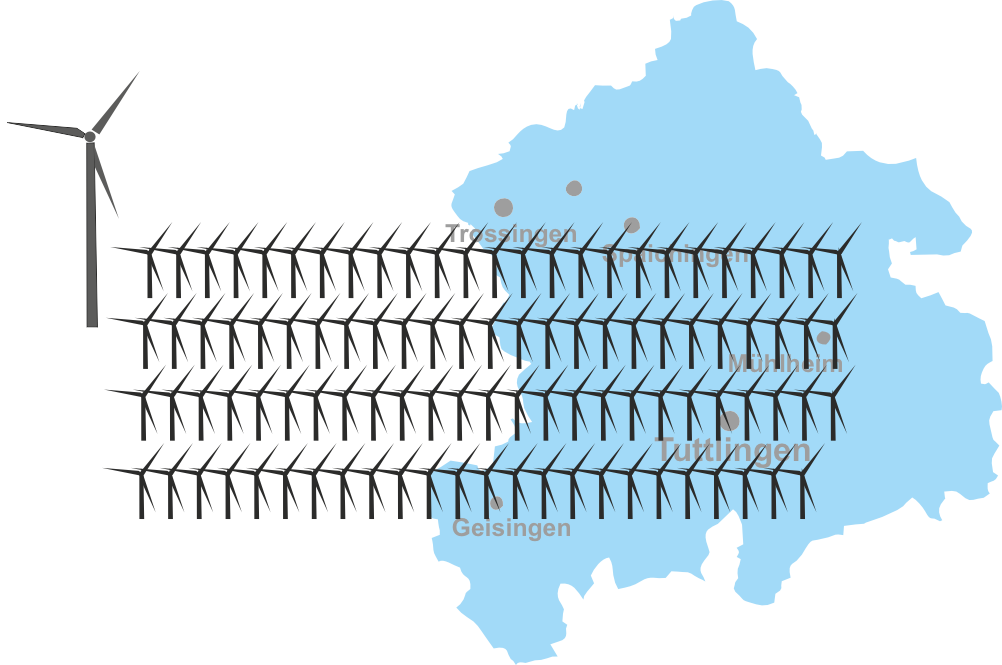

Der Landkreis Tuttlingen, einschließlich Seitingen-Oberflacht, hat sich anders entschieden und beteiligt sich an der Regionalverbandsplanung zur Ausweisung von Flächen für erneuerbare Energien. Im Gegensatz zum Heuberg liegt hier der Schwerpunkt klar auf dem Ausbau der Windkraft, mit dem Leitbild der kommunalen Wertschöpfung. Dabei steht die kommunale Erlösbeteiligung im Vordergrund, sei es durch Pachterträge aus der Verpachtung von Flächen für erneuerbare Energien oder als Betreiber von Windkraftanlagen über kommunale Energieerzeuger. Häufig wird in der Diskussion der Begriff „Bürgerstrom“ missverständlich verwendet, obwohl auch dies eine Form kommunaler Erlösbeteiligung darstellt. Gemeinden, auf deren Flächen Windkraftanlagen geplant sind, können jedoch nicht zur Verpachtung gezwungen werden; diese Entscheidung obliegt dem Gemeinderat. In welchem Umfang der Gemeinderat sich mit der Komplexität dieser Entscheidung auseinandersetzt, liegt in seinem Ermessen. Um die Zielsetzung durchzusetzen, werden Bürgerdialoge durchgeführt, um die Akzeptanz der Windenergie zu erhöhen. Dies ist der wesentliche Unterschied der Konzepte im Vergleich: Der Heuberg hat die Fakten vorher strukturiert, gewichtet und dann entschieden.

Der Landkreis Tuttlingen und sein Konzept

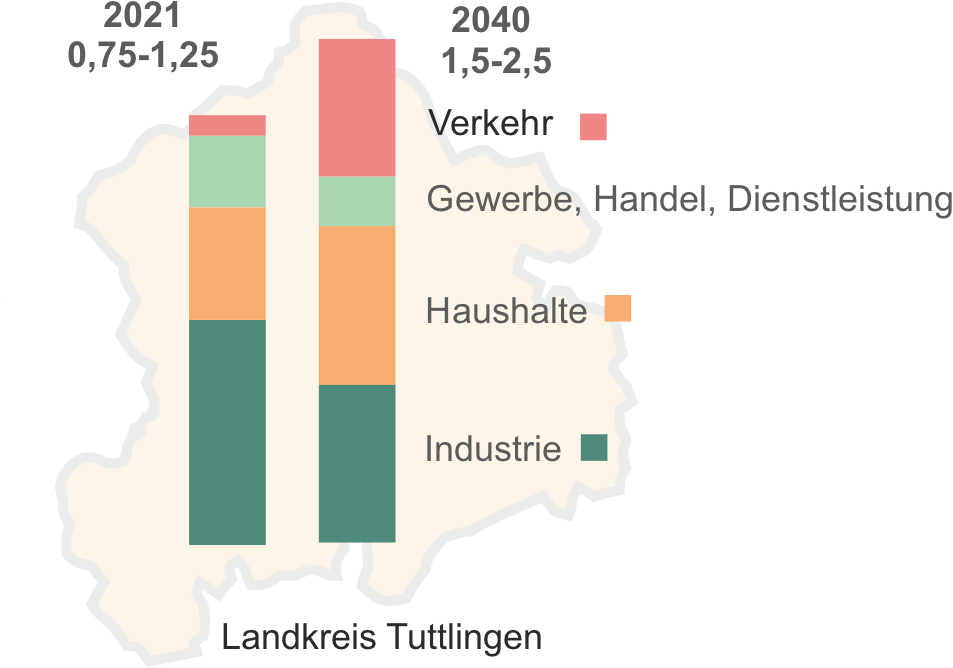

Im nachfolgenden Bild sehen Sie den Landkreis Tuttlingen und den Stromverbrauch in Terrawattstunden (TWh) aufgeschlüsselt nach Jahren. Eine Terrawattstunde (TWh) entspricht einer Milliarde Kilowattstunden (kWh). Zum besseren Verständnis: Verbrauch 2-Personenhaushalt pro Jahr = 3.500-5000 kWh im Durchschnitt.

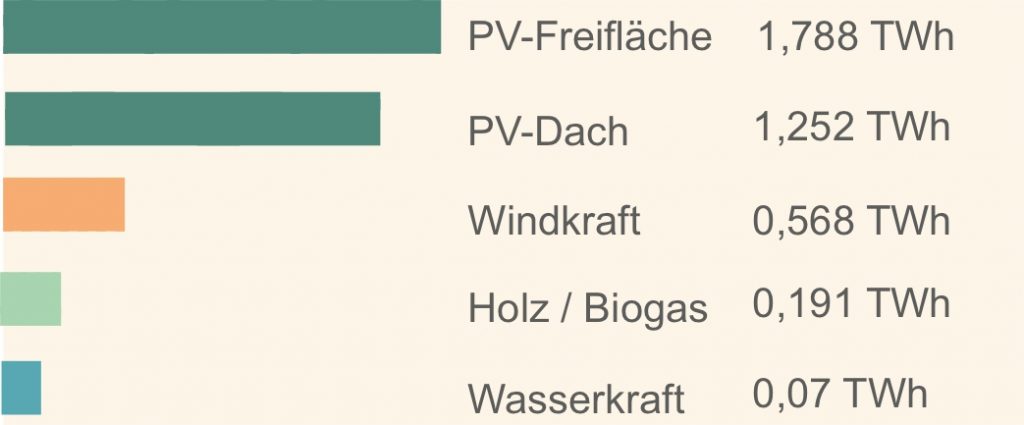

Auf der linken Seite sehen den Verbrauch aus dem Jahr 2021. Auf der rechten Seite den erwarteten Verbrauch für das Jahr 2040. Demnach ist der Energiebedarf für Industrie und Gewerbe bis in das Jahr 2040 im Landkreis Tuttlingen rückläufig, bei den privaten Haushalten durch Heizung und Warmwasser und im Sektor Verkehr (E-Auto) ansteigend. Gehen wir in dem Fall von dem maximal erwarteten Verbrauch von 2,5 TWh aus. In der nachfolgenden Grafik sehen Sie, beim gewollten Ausbau, dass die Erneuerbaren Energien eine installierbare Leistung von ca. 3,8 TWh hätten. Den maximal erwarteten Verbrauch im Jahr 2040 von 2,5 TWh würde man mit einer installierbaren Leistung der Photovoltaikanlagen von rund 3,0 TWh abdecken.

Die Daten sind der Stromstudie für Baden-Württemberg, Versorgungssituation bis zum Jahr 2040, entnommen. Die Studie wurde von dem Baden-Württembergischen Industrie-und Handelskammertag (BWIHK) beauftragt und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme durchgeführt. Sie finden die Studie und weitere Informationen online unter www.ihk.de/sbh/strom2040.

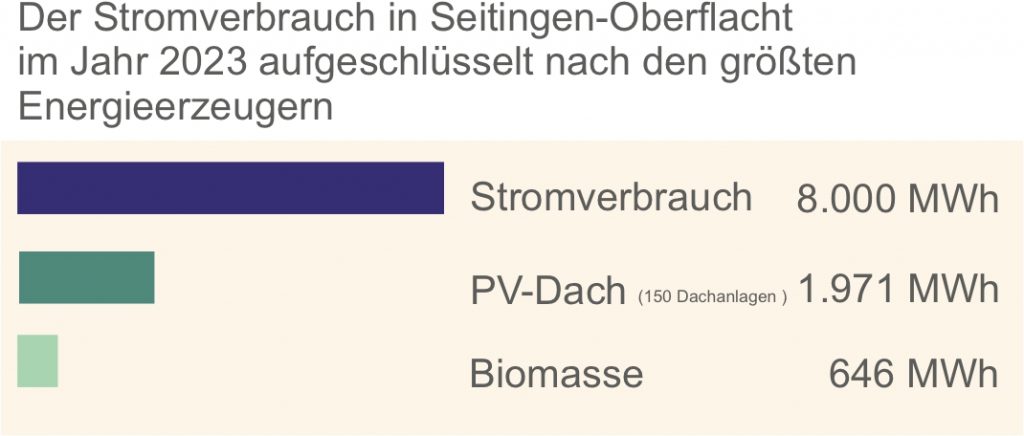

Seitingen-Oberflacht

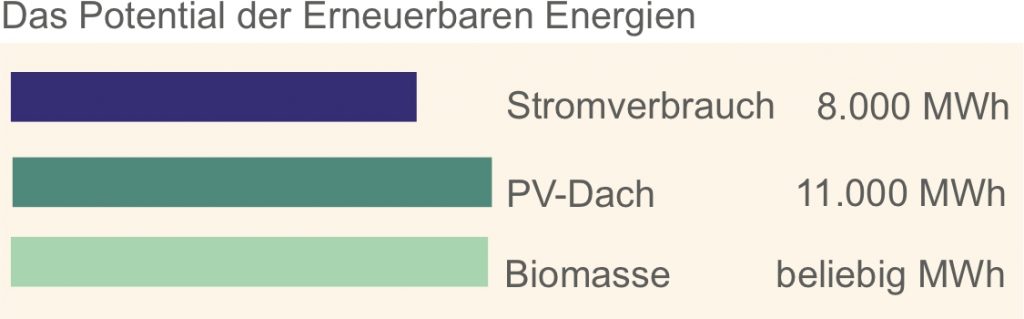

Der Stromverbrauch in Seitingen-Oberflacht betrug im Jahr 2023 gut 8.000 MWh. Ende 2023 waren in Seitingen-Oberflacht 150 Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 2,54 MW und einer Einspeisung von 1.971 MWh installiert. 2 Biomasseanlagen mit einer Einspeisung von 646 MWh und drei Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen mit 23 MWh kommen hinzu. Es sind 42 Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit einer Gesamtleistung von 513 kW installiert.

Von dem aktuellen Jahresverbrauch in Höhe von 8.000 MWh wurden knapp 2.600 MWh selbst produziert, hauptsächlich über 150 Dachflächen mit einer Leistung von 1.971 MWh. Weitere 600 Dächer mit einem zusätzlichen Potential in Höhe von 8.000 – 11.000 MWh wären mit Photovoltaik belegbar. Die Leistung der Biomasseanlagen ließe sich beliebig vergrößern, sofern der Wille und die Unterstützung vorhanden wäre. Moderne Biogasanlagen tragen z.B. aktuell in Dänemark mit rund 24 % zur Stromerzeugung bei. Dieser Bereich soll dort weiter ausgebaut werden, da sie auch wesentlich zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Von den benötigten 8.000 MWh könnte man also nur mit Photovoltaik knapp 13.000 MWh selbst erzeugen und über das Potential der Biomasseanlagen beliebig skalieren. Das Ganze CO2 neutral.

Die Treibhausgasemissionen in Seitingen Oberflacht müssen in diesem Zusammenhang ebenfalls betrachtet werden.In Seitingen-Oberflacht werden derzeit knapp 25.000 MWh Energie für Wärme benötigt, davon knapp 80 % für den Bereich Wohnen, 20 % für Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Hauptenergieträger ist mit 66 % Heizöl, gefolgt von Holz mit 21 %. Bei den Treibhausgasemissionen ist Heizöl mit einem Anteil von 85 % beteiligt. Diese massiv zu reduzieren ist beispielsweise über das Potential der Photovoltaikanlagen in Verbindung mit Wärme-pumpen oder Geothermie kein Problem. Geothermie steht uns in mehr als ausreichendem Maße zur Verfügung. Zusätzlich wiederum die Biomasseanlagen, sowie eine Hackschnitzelanlage zur Wärme-

erzeugung.

Fazit

Auf den ersten Blick scheint es, als würden manche erst nachdenken und dann entscheiden, während andere erst entscheiden und danach über Bürgerdialoge Zustimmung einholen. Tatsächlich geht es hier nicht um Polemik, sondern um eine grundlegende Einstellung gegenüber den Bürgern. Während der Heuberg seinen Bürgern Verantwortung und eine aktive Rolle zutraut, vertritt unsere Region eine gegenteilige Ansicht. Die daraus resultierenden Konsequenzen sind weitreichend und bereits jetzt unübersehbar. Die aktuelle Rezession ist maßgeblich auf eine verfehlte Energiepolitik zurückzuführen. Diese Fehler auf lokaler Ebene zu wiederholen oder zu verschärfen, erfordert unser aller aktive Beteiligung. Zudem sind weitere lokale, erhebliche Probleme zu erwarten. Sich der Auseinandersetzung durch voreilige Entscheidungen zu entziehen, ist keine Lösung. Wir ignorieren keine Fakten und unterstützen Mehrheitsentscheidungen, wenn sie ausreichend diskutiert wurden, und setzen diese gerne aktiv um. Die Energiewende möchten wir nicht passiv gestalten lassen. Bürgerbeteiligung und demokratische Teilhabe verstehen wir nicht als leere Worte, sondern als positive Aufforderung. Für uns bedeutet Dialog in diesem Zusammenhang nicht die Abwesenheit von Konflikten; Unterschiede wird es immer geben. Dialog bedeutet, diese Differenzen durch friedliche Mittel, Gespräche, Wissensaustausch und auf menschliche Weise zu lösen.