Argumente

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Vergabe der Elektroarbeiten für die Modernisierung des Rathauses besprochen. Die Installation einer Ladesäule für Elektroautos – Fehlanzeige, da es am notwendigen Stromnetz fehlt. Auch das Laden über Photovoltaik wurde verworfen, da die Kosten für die Verstärkung der Dachlasten, um eine größere Solaranlage zu tragen, als zu hoch eingeschätzt wurden. Dieser Beschluss wirft jedoch Fragen auf. So nimmt man kaum eine Vorbildfunktion in Sachen erneuerbare Energien ein.

Es wurde vorgeschlagen, dass ein Anruf bei der NetzeBW möglicherweise helfen könnte, um zumindest einen funktionalen Eindruck zu hinterlassen. Dennoch bleibt der Eindruck, dass man von der Bevölkerung Unterstützung für erneuerbare Energien fordert, während es selbst an Verständnis für die Herausforderungen der Energiewende mangelt.

Diskussionen leben von einem konstruktiven Austausch von Meinungen, Ideen und Argumenten. Ziel ist es, Informationen zu teilen, Probleme zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten uns zunächst auf die wesentlichen Argumente konzentrieren und prüfen, ob diese es wert sind, im Rahmen einer sachlichen und vertiefenden Debatte weiter betrachtet zu werden.

Dirigismus – Planwirtschaftliche Denkweise

Im Rahmen der Energiewende wird ein grundlegender Umbau des deutschen Energiesystems angestrebt. Bei der Umsetzung wird ein planerischer Ansatz verfolgt, bei dem der Staat am grünen Tisch passgenau festzulegen versucht, welche Regulierungen und Subventionen die einzelnen Sektoren und Technologien benötigen, um die ambitionierten Ziel zu erreichen. Die Politik zeigt dabei einen großen, von planwirtschaftlicher Denkweise geprägten Gestaltungswillen. Sie geht dabei von der ingenieurhaften Vorstellung aus, dass staatliche Planer bis ins Detail festlegen können, mit wie vielen Subventionen, Regulierungen und Verboten die Technologien der Zukunft und der Vergangenheit das Ziel zu erreichen haben.

Der derzeitige Ist-Zustand zeigt, es bedarf einen neuen Ansatzes. Die Energiewende muss im Dialog mit Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft stärker auf Ordnungspolitik (Anreize und Rahmensetzung) als auf ein kleinteiliges Ordnungsrecht (Regulierung und Verbote) oder eine großzügige Förderpolitik ausgerichtet werden Um die Akzeptanz der Bevölkerung und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wiederherzustellen, ist eine Politik erforderlich, bei der Energie nicht nur sauber, sondern zugleich sicher und bezahlbar ist. Wir brauchen eine marktwirtschaftlich ausgerichtete Energiewende, die Wirtschaft und Klima miteinander verbindet. Die Prioritäten müssen neu gesetzt werden. 1. Statt Dirigismus und Subventionen sollte man stärker auf Marktmechanismen wie die CO2-Bepreisung setzen. 2. Innovationen, die CO2-arme Technologien als Ziel haben, sollten eine stärkere Rolle einnehmen und gefördert werden. Die derzeitige Praxis, die deutschen Innovationen auf Grund der Förderpraxis in das Ausland zu verlagern, ist kontraproduktiv. 3. Das inländische Energieangebot sollte technologieoffen ausgeweitet werden, um eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung neben Solar-, Wind- und Wasser(stoff)kraft zu gewährleisten. 4. Der EU-Energiebinnemarkt muss gestärkt werden. Grenzüberschreitende Netze schneller realisiert und modernisiert werden. 5. Die globale Dimension, derzeit aktueller denn je, erfordert stärkere Kooperationen und Anpassungstrategien und kein Mikromanagement, dass strategische Dimensionen komplett ausklammert und ignoriert.

Umdenken statt beeinflussen

Was in diesem Zusammenhang derzeit als völlig kontraproduktiv zu bewerten ist, sind bezahlte Veranstaltungen, die angebliche Konfliktpotentiale auf einem niedrigen Niveau moderieren, die zwar Bürgerbeteiligung suggerieren, aber auf staatlichem Dirigismus basieren. Wir belassen es an dieser Stelle mit dem nachfolgenden Beispiel, wie das derzeit gehandhabt wird und uns in Kürze auch in Seitingen-Oberflacht in sogenannten Bürgerdialogen erwartet. Im Anschluss daran machen wir mit den aus unserer Sicht relevanten und diskussionswürdigen Themen weiter.

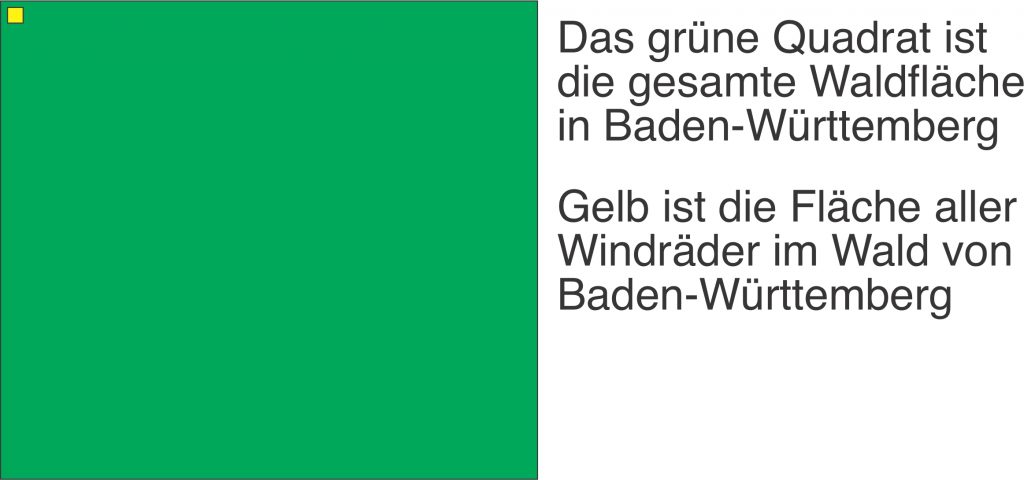

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel aus einem Vortrag. In dem Beispiel wurde an Hand des kleinen gelben Quadrattes dargestellt, wieviel Wald für Windkraftstandorte in Baden-Württemberg im Verhältnis zu der gesamten Waldfläche von Baden-Württemberg tatsächlich gerodet werden.

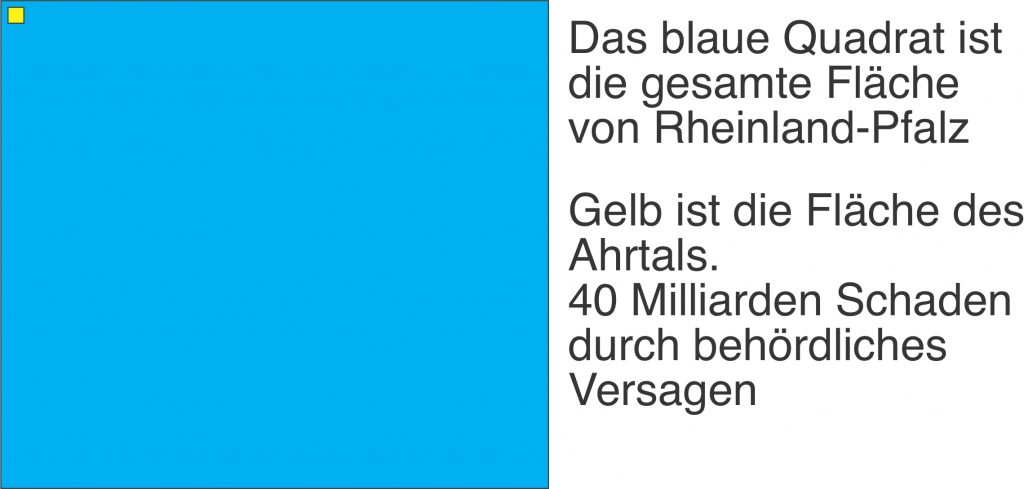

Äußerst polemisch beantwortet, sehen Sie eine auf dem gleichen Niveau angesiedelte, mögliche Antwort.

Für beide Beispiele gilt jedoch, dass derartige Argumente in dem Kontext Energiewende nicht diskussionswürdig sind. Auf lokaler Ebene, also Seitingen-Oberflacht, schaltet man damit die Risikobewertung der geplanten Standorte auf einer emotionalen Ebene scharf, vernachlässigt dann aber eine Gesamtabwägung aller Faktoren. In der Folge wird eine rein emotionale, aber keine sachliche Debatte mehr geführt. Das ist beliebig kombinierbar mit Statistiken, Bildern und Medieninhalten. In dem Zusammenhang wird gerne auf nationale und globale Zusammenhänge der Bezug hergestellt, aber auch hierbei handelt es sich um ein unseriöses Vorgehen. Sie lösen keine nationalen oder internationalen Probleme in Seitingen-Oberflacht. Die derzeitige Energiewende ist in ihrer Ausprägung eine dezentrale Form, und hier kommt es vor allem darauf an, die bestehenden, lokalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Global denken, lokal handeln. Zunächst gilt es die lokalen Potenziale zu aktivieren.

Priorisierung der Standorte

Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien sollte im, Gegensatz zu den früheren Verfahren, beschleunigt werden. Früher hatten die Kommunen auf Grund der mangelnden finanziellen Beteiligung, sehr wenig Interesse an einer Bereitstellung ihrer Flächen für Erneuerbare Energien. Zumal das mit langwierigen Verfahren einherging, die zusätzlich durch Einspruchsverfahren in die Länge gezogen wurden. Dem wurde durch die aktuellen und weitreichenden Regelungen entgegengewirkt. Zentraler Punkt dabei: 1,8% der Flächen sollen auf Regionalebene für Windkraftstandorte ausgewiesen werden. Ein weiterer zentraler Punkt dabei ist die Erlösbeteiligung der Kommunen an den Erneuerbaren Energien. Erlöse aus Verpachtungen dürfen die Kommunen direkt verwerten. Anliegende Kommunen werden über eine Verteilerschlüssel ebenfalls beteiligt. Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten durch die Initiative des Landes „Forum Energiedialog“ eine entsprechende Unterstützung. Es wurde 2016 ins Leben gerufen, um Konflikte rund um Energieprojekte, wie Windkraftanlagen und Solarparks, zu begleiten und zu moderieren. Klassische Konfliktpotenziale in Baden-Württemberg sind häufig die Standorte auf bewaldeten Höhenzügen in eher windschwachen Gebieten und oft mit dem Umstand verbunden, dass sie Wasserschutzgebiete oder anderweitig, sensible Gebiet betreffen.

Das Konfliktpotenzial liegt auf der Hand. Von dem geforderten Flächenziel 1,8% werden aktuell 4,6% in den Regionalplanungen ausgewiesen. Dennoch wird regional der Eindruck erweckt, dass genau dieser Standort so wichtig für die Zielerfüllung ist und wenn das nicht gelingt, darf überall ein Windrad gebaut werden. In Baden-Württemberg gibt es fast 12% Flächen mit ausreichendem Wind. Zieht man die Flächen mit artenschutzrechtlichen Konflikten ab, bleiben immer noch über 8%. Wenn man den Wald ganz ausklammert, bleiben immer noch 3%. Was sich dann sachlich gar nicht begründen lässt, warum Windkraftanlagen gleichmäßig über das Land verteilt werden sollen. Liegt die Priorität tatsächlich auf Energieerzeugung im besonderen nationalen Interesse und Klimaneutralität, oder ist doch die kommunale Wertschöpfung die Priorität 1 ? Eine Unabhängigkeit der Begleitung durch das Forum Energiedialog in Abhängigkeit der Zielsetzungen des Landes bei den Erneuerbaren Energien steht damit zunächst im offensichtlichen Widerspruch. Dazu kommt, dass das Forum Energiedialog sehr oft von Kommunen beauftragt wird, die eine konstruktive Auseinandersetzung zu dem Thema im Vorfeld unterbinden oder vermeiden wollen. Von den 16 uns bekannten Bürgerentscheiden zum Thema Windkraftwerke entschieden sich lediglich 3 Gemeinden für Windkraftwerke, 13 Gemeinden entschieden sich dagegen.

Alternativen – Offenland

Die aktuellen Umfrageergebnisse zur Akzeptanz der Energiewende erstaunen dann doch in diesem Zusammenhang. Wie erklärt sich, dass mehrheitlich die Notwendigkeit der Energiewende erkannt wird, aber auf lokaler Ebene abgelehnt wird. Liegt das nur in der Haltung begründet, dass man damit einverstanden ist, solange das Windrad nicht im eigenen Vorgarten steht?

Schaut man sich die Verfahren genauer an, stimmt das so nicht. Das Problem ist die Glaubwürdigkeit. Die inflationäre Verwendung von Begriffen aus dem klimapolitischen Bereich, im moralischen Sinn, erreicht offensichtlich weite Teile der Bevölkerung nicht. Stattdessen wird eine einseitige Vermarktungsoffensive der kommunalen Flächen wahrgenommen. Generell wird die Windkraft nicht abgelehnt, konstruktiv werden alternative Standorte thematisiert, aber diese Standorte befinden sich in der Regel nicht kommunaler Hand und man ahnt es. Sie sind über die Regionalplanung nicht als priorisierte Standorte für die Nutzung ausgewiesen. Auf sachlicher Ebene wird oft argumentiert, dass Standorte in windschwachen Gebieten naturgemäß am höchsten Punkt, dem Berg, den größten Ertrag bringen und auf Grund der technischen Weiterentwicklungen der Windkraftanlagen eine Rentabilität durch sogenannte Schwachwindanlagen gewährleistet wird. Verschweigt man in diesem Prozess den Umstand, dass Anlagen im Offenland, also nicht auf dem Berg, auf Grund dieser Bauart und Höhe oftmals nur ca. 6-7% weniger Ertrag bringen, ist der Konflikt vorprogrammiert. Der Bevölkerung ist nicht mehr hinreichend vermittelbar, dass in Abwägung von Natur, Schutzgütern und langfristigen Risiken ein 6-7% Verlust nicht in Kauf genommen werden kann oder soll. Auf Bundesebene kommt die Studie des Bundesamts für Naturschutz zu der Aussage, dass mit 1,5% der Fläche von Deutschland, Kategorie „geringer Raumwiderstand“, der gesamte Strombedarf von 1 500 TWh im Jahr 2050 auf Bundesebene regenerativ und naturverträglich gedeckt werden können. Warum das dann nicht gemacht wird ? Es gibt kein Kontrollsystem. Weder auf Bundesebene, noch auf Landesebene.

Netzausbau

Ein wesentlicher Kostenfaktor der Energiewende ist der Netzausbau. Die Netzkosten liegen prozentual derzeit bei ca. 26% der Stromrechnung und erhöhen sich mit dem zunehmenden Ausbau entsprechend. Aktuell liegt der Netzausbau ungefähr sechs bis sieben Jahre hinter dem Zeitplan, parallel findet aber ein unkontrollierter Zubau von Erneuerbaren Energien unabhängig vom Standortbedarf statt. Zunehmend wird die Netzstabilität immer stärker gefährdet. Derzeit reagiert man noch mit kostenintensiven Eingriffen in die Netze, befürchtet aber bereits im Sommer 2025 regionale Abschaltungen von Netzen zur Verhinderung massiver Stromausfälle. Derzeit kann die Netzstabilität nur mit riesigem technischen und finanziellen Aufwand aufrechterhalten werden.

Dieser Webfehler der Energiewende stand von Anfang an in der Kritik und führte innerhalb kürzester Zeit zu massiven Kostenbelastungen. Derzeit fordern die Netzbetreiber eine massive Reform der Energiewende. Angemahnt wird ein bezahlbarer Netzausbau, der auf realistischen Annahmen zu Stromerzeugung und – verbrauch und nicht auf politisch überambitionierten Zahlen basiert. Die Berechnungen der Politik für den Stromverbrauch seien zu hoch, der Netzausbau erweise sich als überdimensioniert und zu teuer, die Photovoltaik laufe aus dem Ruder und gefährde die Stabilität des Energiesystems. Weitere Forderung ist Umstellung der Förderung der erneuerbaren Energien. Der bisherige Förderansatz belohnt eine möglichst hohe Stromeinspeisung und sollte durch eine Verfahren zum netzdienlichen Zubau, sowie einer netzdienlichen Fahrweise ersetzt werden. Das schließt auch Batteriespeicher ein.Übersetzt bedeutet das, dass man lokal nur dort zubaut, wo auch ein entsprechender Bedarf besteht und entsprechend zeitlich anpasst.