oder auf den Link klicken: https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/zdf/23/11/231119_1545_biogas_pla/1/231119_1545_biogas_pla_2360k_p35v17.mp4

BIOGASANLAGEN

Biogasanlagen rücken derzeit wieder stärker in den Fokus der Erneuerbaren Energien. Biogas ist im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien aus Sonnen- und Windenergie unabhängig von Tageszeiten und Wetterbedingungen. Es kann stabil erzeugt und gespeichert werden. Es eignet sich daher besonders gut, um die Grundlast zu decken und Netzschwankungen auszugleichen.

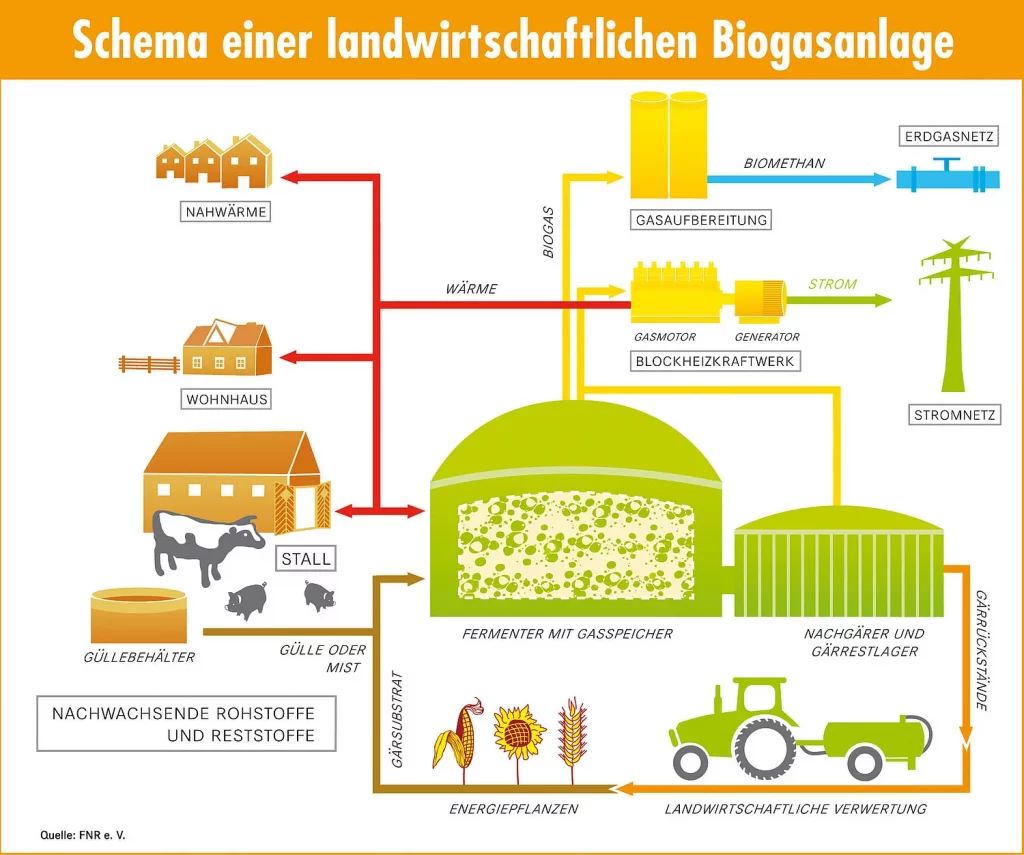

Funktion einer Biogasanlage

Biogasanlagen sind Anlagen, die durch Vergärung organischer Materialien wie Gülle, Mist, Abfälle aus der Lebensmittelproduktion und Energiepflanzen, wie Mais und Gras unter Ausschluss von Licht und Sauerstoff das Biogas in geschlossenen Gärkesseln produzieren. Das Biogas kann dann zur Strom- und Wärmeerzeugung oder als Kraftstoff verwendet werden. Biogas ist eine Gasgemisch bestehend aus Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2), Wasserdampf und diversen Spurengasen.

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. FNR

Vorteil Vielseitigkeit

Biogasanlagen bieten ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Sie können für die dezentrale Erzeugung von Strom und Wärme, die direkte Wärmenutzung oder für die direkte Verteilung über Wärmenetze genutzt werden. Biogas kann auch aufbereitet und als Alternative zu Erdgas in das Gasnetz eingespeist werden. Somit kann es in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, zur Wärmeerzeugung oder als Treibstoff dienen. Durch die Speicherfähigkeit im Gasnetz oder in dezentralen Gasspeichern kann man es auch über längere Zeiträume vorhalten. Innovative Anwendungen ermöglichen den Einsatz von Biomethan als Ersatz für Erdgas in der chemischen Industrie oder die Integration von Biogas in Power-to-Gas und Power-to-Heat-Systeme. Power-to-Gas wandelt elektrische Energie in chemische Energie um, wobei Wasserstoff entsteht, der sowohl energetisch als auch industriell genutzt werden kann. Power-to-Heat konvertiert elektrische Energie direkt in Wärme.

Weitere Vorteile

CO2-Neutralität- Bei der Verbrennung wird genau die Menge an CO2 freigesetzt, die die zur Biogasproduktion verwendeten Materialien zuvor gebunden haben. Das bedeutet, das Biogas keinen zusätzlichen CO2-Ausstoß verursacht. Stabilität- Im Gegensatz zu Wind-oder Sonnenstrom kann Biogas unabhängig von Wetterbedingungen konstant erzeugt und gespeichert werden. Lokale Energieproduktion- Lokal produzierte Energie fördert die Wertschöpfung und reduziert lange Transportwege. Kreislaufwirtschaft- Da Biogasanlagen biologische Abfälle, wie Gülle, kommunalen Biomüll oder Grünschnitt in Energie umwandeln, wird die Umwelt entlastet und der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert. Intensivdünger – Bei der Vergärung organischer Stoffe wie Gülle entstehen entsprechende Gärreste, die als Intensivdünger vermarktet werden. Gegenüber der Ausbringung von reiner Gülle auf den Feldern hat dieser Intensivdünger den Vorteil, dass die Geruchsbelästigung deutlich geringer ausfällt.

Nachteile

Die Theorie klingt wesentlich einfacher als die Praxis. Die Vorgänge und Zusammenhänge sind wesentlich komplexer und sind durch viele Faktoren beeinflußt. Das beginnt bei der Art der Substrate, geht über die Zugabe von Zusätzen für die Vergärung bis hin zu verschieden Einstellungen und Kombinationen bei Biogasanlagen. Jede Biogasanlage benötigt zunächst einmal einen kontinuierlichen Zustrom der Substrate. Gülle als Substrat benötigt also eine bestimmte Anzahl an Tieren, die pro Tag über die Ausscheidungen die tagesaktuelle Bedarfsmenge an Gülle auch produziert. Je größer die Anlage dimensioniert ist, desto mehr Tiere werden benötigt. Das kann dann auch schnell zu der kritisierten Massentierhaltung führen. Kritisch zu sehen sind auch Biogasanlagen, zu deren Betrieb Nutzpflanzen, wie Mais, angebaut werden. Mais liefert zwar die höchste Energieausbeute, führt aber schnell zu Monokulturen. Monokulturen stehen in der Kritik, da sie die Böden auslaugen und wie jede Monokultur die Biodiversität unserer Kulturlandschaften verringern. Eine intensive Düngung kann darüber hinaus zu Belastungen des Grundwassers führen. Ebenso das intensive Ausbringen von Gärresten als Dünger. Gärreste sind die Bestandteile, die nach der Vergärung in einer Biogasanlage anfallen und als Intensivdünger vermarktet werden. Gegenüber Gülle als Dünger hat diese Form aber einen Vorteil. Die Geruchsbelästigung ist deutlich reduziert gegenüber der Ausbringung von reiner Gülle auf den Feldern.

Technische Nachteile

Ein Nachteil sind die verhältnismäßig hohen Investitionen gemessen an der Ertragsleistung, so die gängige Darstellung. Die Betrachtung der Kosten wandelt sich jedoch zunehmend durch die kritische Betrachtung der erneuerbaren Energien in Hinsicht der Stromgestehungskosten. Biogasanlagen können in Teilbereichen die wirtschaftlichere Alternative bei den erneuerbaren Energien sein. In Umgebungen von Biogasanlagen kann es zu intensiven Geruchsbelästigungen kommen. Die Geruchsentwicklung hängt dabei maßgeblich von den Einsatzstoffen und der baulichen Ausführung ab. Bei der Produktion von Biogas können neben Methan auch Ammoniak, Schwefelwasserstoff und andere schädliche Stoffe entstehen. Treten diese aus der Anlage aus, können sie schädliche Auswirkungen auf Boden, Grundwasser und Atmosphäre haben. Daher ist es wichtig, dass Biogasanlagen sorgfältig gebaut, regelmäßig gewartet und kontinuierlich auf Emissionen überprüft werden. Die Explosionsgefahr, bei älteren Anlagentypen oft thematisiert, ist ein weiterer Punkt, der in der öffentlichen Wahrnehmung als negativ wahrgenommen wird.

Wirtschaftlichkeit

In der Regel wird Strom einer Biogasanlage relativ gleichmäßig produziert und größtenteils in das Stromnetz eingespeist. Für einen wirtschaftlichen Betrieb ist der Großteil der Anlagen auf eine Festvergütung für den eingespeisten Strom aus dem Erneuerbaren Energien-Gesetz (EEG) angewiesen. Dieser Grundlastbetrieb führt aber nun zu einer Kollision mit Wind-und Solarstrom und zu einem entsprechenden Regelaufwand im Netz um die Netzbelastung zu stabilisieren. Daher wird darauf hingewirkt, dass Biogasanlagen flexibler Strom einspeisen, also dann, wenn ein Bedarf im Netz herrscht. Da hat Biogas einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen erneuerbaren Energien. Es ist speicherbar und kann somit Spitzenstrom liefern. Biogasanlagen können damit und auch zusätzlich zu Batterien für die Stromversorgung in Engpasszeiten werden. Bestehende Biogasanlagen müssen dafür von Grundlastbetrieb auf die bedarfsorientierte Betriebsweise umgestellt werden. Das zieht erhebliche Investitionen nach sich. Durch Direktvermarktung und Flexibilitätsprämie des EEG wird die Anpassung der Biogasanlagen an das Stromnetz der Zukunft gefördert.

Wärmeverwendung

Etwa 40 % der eingesetzten Energie werden bei der derzeit üblichen Verstromung von Biogas in Blockheizkraftwerken (BHKW) in Strom umgewandelt. Ein Großteil der Energie fällt aber als Abwärme an. In der Regel wird davon etwa 10 % für das landwirtschaftliche Anwesen selbst und die Fermenterheizung benutzt. Die Nutzung dieses restlichen Abwärmepotenzials verbessert nicht nur die Energieeffizienz und Rentabilität der Biogasanlagen. Sie schafft auch im ländlichen Raum entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten. Von der Trocknung forstwirtschaftlicher Produktionsgütern, über die Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Anlagen bis hin zu Versorgung von Gebäuden oder Produktionsstätten mit Absorptionskältemaschinen eröffnen sich eine große Anzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Strom und wärME aus Gülle

Rund 7.500 Biogasanlagen (Stand: August 2020) erzeugen in Deutschland erneuerbaren Strom. Hinzu kommen über 580 Güllekleinanlagen bis 75 Kilowatt für den landwirtschaftlichen Betrieb. 2020 lag die aus Gülle erzeugte Strommenge bei rund vier Terrawattstunden. Bei Erschließung der Hälfte der noch verfügbaren Güllemengen ließe sich die Menge auf acht Terrawattstunden erhöhen. Nur rund ein Viertel der hierzulande anfallenden Mengen werden in Biogasanlagen tatsächlich vergoren, was jährlich über zwei Millionen CO2 einspart. Durch entsprechende Steigerungen der Güllevergärung könnten zusätzlich drei Millionen CO2 vermeiden werden.

Biogassubstrate und Moore

Moore sind heute in Deutschland weitgehend entwässert und werden größtenteils durch Landwirtschaft genutzt. Durch die Entwässerung wird eine große Menge an Methan freigesetzt, das eine 24-mal stärkere Treibhauswirkung hat als CO2. Hier ließen sich weitere 5,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dazu müsste man so genannte Paludikulturen in wiedervernässten Moorböden anpflanzen. Paludikulturen sind spezielle Gras-und Schilfarten, die auf diesen Böden ohne Düngung und Pflanzenschutz sehr gut gedeihen und eine hohe Energiedichte aufweisen. Die bepflanzten Flächen dienen ganzjährig als Wasserspeicher, werden seltener als herkömmliche Acker- oder Grünlandflächen und außerhalb der der Vogelbrutzeiten befahren und binden Emissionen. Diese Pflanzen können gemäht und in Biogasanlagen vergoren werden. Auf diese Weise kann nicht nur Biogas erzeugt werden. Man vermeidet damit Monokulturen, Massentierhaltung und schafft damit eine ökologische Landnutzung mit großer Bedeutung für den Artenschutz und Klimaschutz.

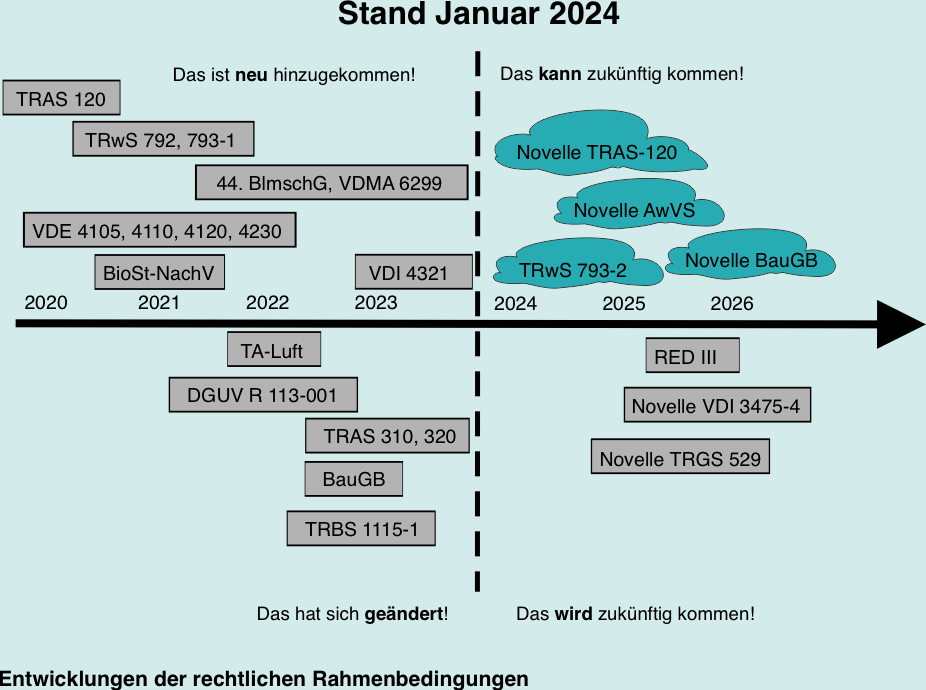

Recht

In den letzten Jahren ist die Biogasbranche von der Einführung und umfassender Novellierung gesetzlicher Bestimmungen, Richtlinien und Regelungen geprägt worden. Teile der Änderungen sind politisch motiviert und zukünftig dürften noch einige Änderungen hinzukommen. Die Bereitschaft zur Investition hängt aber auch von stabilen und kalkulierbaren Rahmenbedingungen ab.

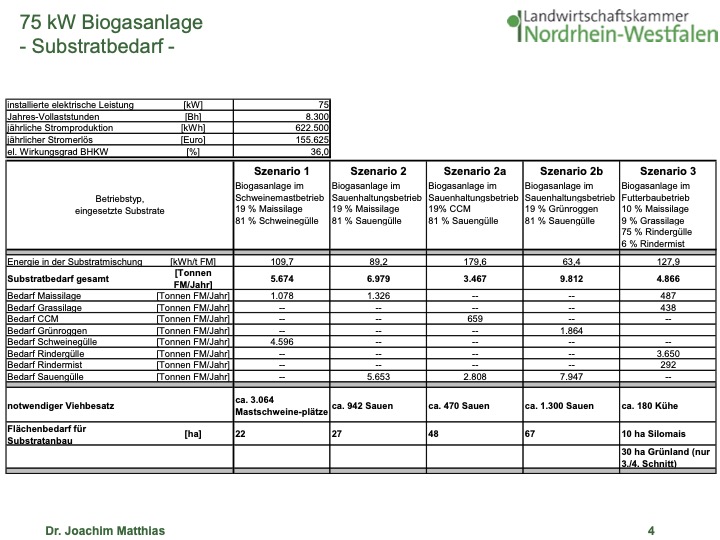

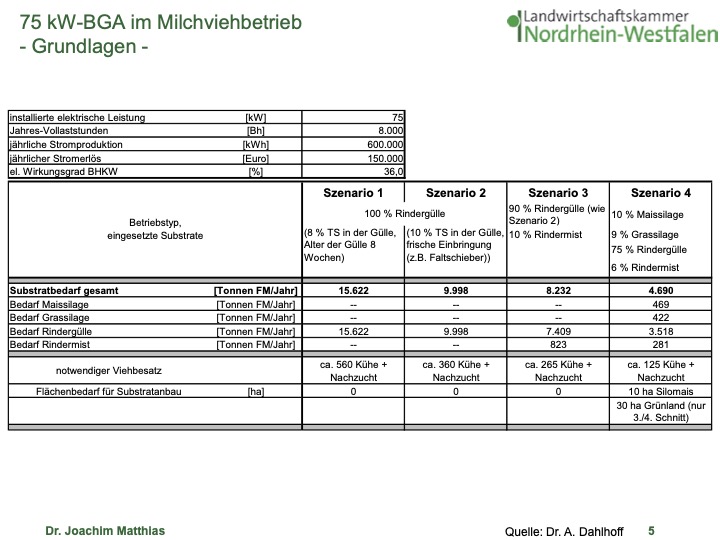

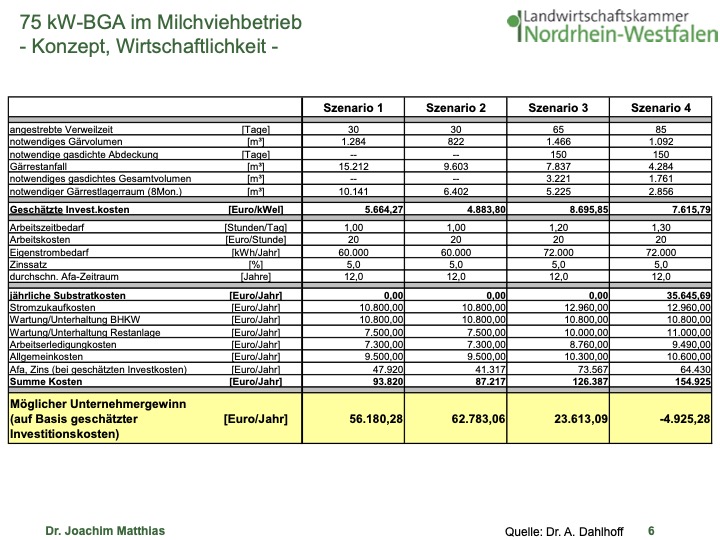

Biogaskleinanlagen

Biogaskleinanlagen bis 75 kW erzielen bei einer Jahresleistung von 8300 Stunden eine jährliche Stromproduktion von ca. 620.000 kWh mit einem elektrischen Wirkungsgrad BHKW von rund 36%. In den nachfolgenden Abbildungen werden die Bedarfsmengen der Substrate und die Wirtschaftlichkeit exemplarisch dargestellt. Die Angaben stammen aus dem Jahr 2012.

Skalierung Bestehender AnLagen

Bestehende Anlagen lassen sich, sofern die entsprechenden Flächen zur Verfügung stehen, in der Regel zu größeren Anlagen umbauen und erweitern oder mit anderen Anlageformen, wie zum Beispiel Hackschnitzelanlagen, kombinieren.

Fazit

Die hier aufgeführten Fakten und Ausführungen stellen nur einen kleinen Teil der verfügbaren Informationen und Fakten dar. Positiv, wie negativ. Biogasanlagen sind aber auf Grund ihrer vielseitigen Ausprägung immer eine Betrachtung wert, wenn es um Konzepte bei den erneuerbaren Energien im ländlichen Raum geht. Speziell die Wirtschaftlichkeit größerer Anlagen, die hier nicht Bestandteil der Betrachtungen war, muss im Kontext der kommunalen Energie-und Wärmeplanung seine Berücksichtigung finden. Der ländliche Raum kann sich, je nach örtlichen Vorraussetzungen, dadurch ein erhebliches Potential für die Zukunft erschließen.