Energiewende Deutschland

Die aktuelle Ausprägung der Energiewende in Deutschland basiert auf dem Europäischen Green Deal, basiert aber als Begriff auf dem Buch „Energiewende-Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“, das 1980 vom Öko-Institut veröffentlicht wurde. Im Zuge der Klimadebatten, auf Grund der globalen Erderwärmung, rückte besonders die De- oder auch Entkarbonisierung ( Karbon = Kohelnstoffdioxid oder CO2 ) der Energiewirtschaft durch Verzicht der fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle und Erdgas in das Bewusstsein der Gesellschaft. Fossile Energieträger sollen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Zu den erneuerbaren Energie gehören Bioenergie, Erdwärme, Wasserkraft, Meeresenergie, Sonnenenergie und Windenergie. Die öffentliche Diskussion reduziert den Begriff der Energiewende deshalb häufig auf den Stromsektor, der in Deutschland aber nur rund 20% des Energieverbrauchs umfasst. Der Begriff Energiewende betrifft tatsächlich sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Industrie, Heizung, Verkehr, Gebäude, Stromnetze um nur einige zu nennen, sollen in einem ambitionierten Zeitplan umgestellt werden. Der Investitionsbedarf dafür sollte bis 2030 rund 721 Milliarden betragen und zum größten Teil von den Bürgern und Unternehmen aufgebracht werden. Bis 2045 sollen dann weitere Investitionen in Höhe von 439 Milliarden erfolgen. Die Summe bis 2030 setzt sich aus über 350 Milliarden Euro für grüne Stromerzeugungsanlagen, rund 140 Milliarden Euro für die Transportnetze Strom und Gas, weitere 140 Milliarden Euro für die Verteilnetze Strom und Gas, 32 Milliarden Euro für die Fernwärme, 15 Milliarden Euro für das H2-Kernnetz, 17 Milliarden Euro für Speicher und 23 Milliarden Euro für Erzeugungskapazitäten für grüne Gase zusammen. Damit einher gehen gesetzliche Änderungen zur Beschleunigung der Vorhaben. Die Erwartungshaltung der Politik an die Energiewende und deren Transformationsprozesse war, dass dieser Umbau von Gesellschaft und Industrie ein Wirtschaftswachstum in der Größenordnung von 6-8 % auslöst. Der Bundeskanzler wird im März 2023 aus einem Interview wie folgt zitiert: „Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er- und 1960er Jahren gesehen“. Eines der formulierten Ziele der Bundesregierung war, dass 80 % des deutschen Stroms bis 2030 aus erneuerbaren Quellen stammt. Mitte 2024 waren tatsächlich nur 20 % der Ziele erreicht und zunehmend wir die Energiewende auf Kostenseite ihren Ansprüchen nicht gerecht. Der Bundesrechnungshofs hat die komplexen Zusammenhänge dazu sehr anschaulich dargestellt und deshalb sind alle nachfolgenden Texte und Bilder der Veröffentlichung der Bundesrechnungshofs „Energiewende nicht auf Kurs….“unverändert entnommen.

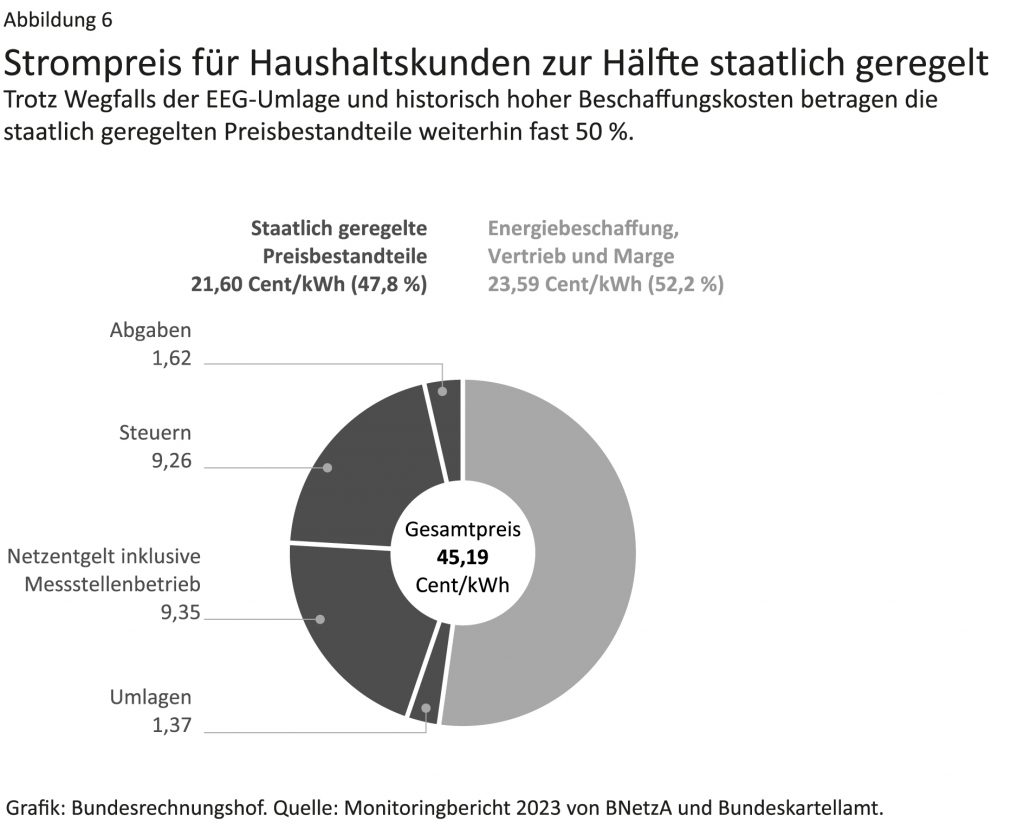

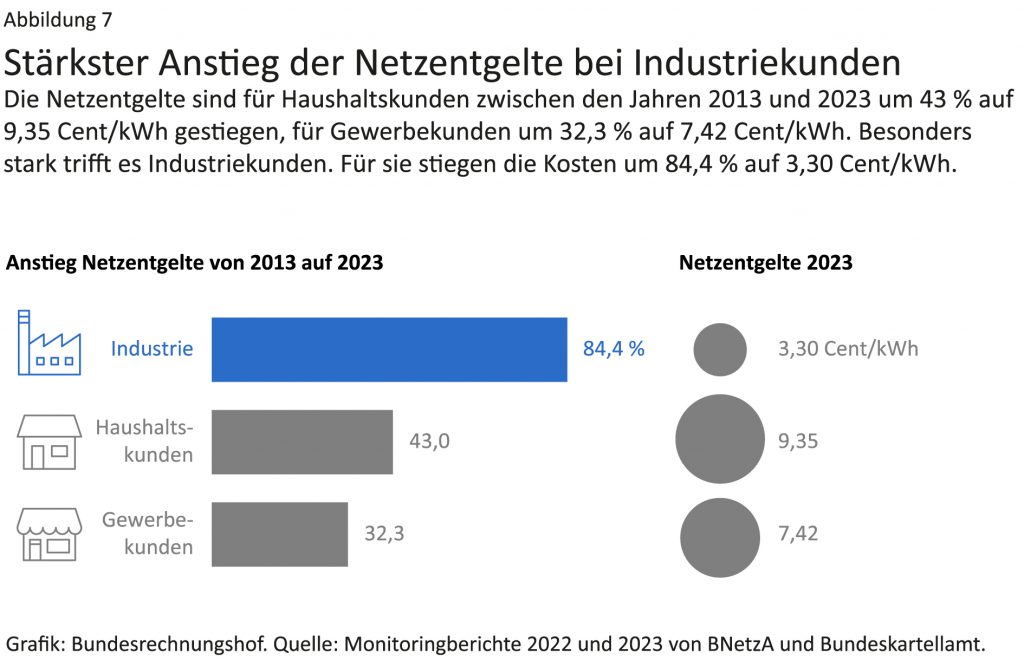

Bezahlbarkeit: Hohe Strompreise als Risiko

Schon heute belasten sehr hohe Stromkosten den Wirtschaftsstandort Deutschland und die privaten Haushalte.

Die Energiewende ist mit massiven Kosten verbunden, weitere Preissteigerungen sind absehbar. Allein für den Ausbau der Stromnetze werden bis 2045 Investitionen von mehr als 460 Milliarden Euro notwendig sein (mehr als viermal so viel wie im Zeitraum 2007 bis 2023).

Die Bundesregierung muss die Systemkosten der Energiewende anders als bisher klar benennen. Außerdem muss sie endlich definieren, was sie unter einer bezahlbaren Stromversorgung versteht.

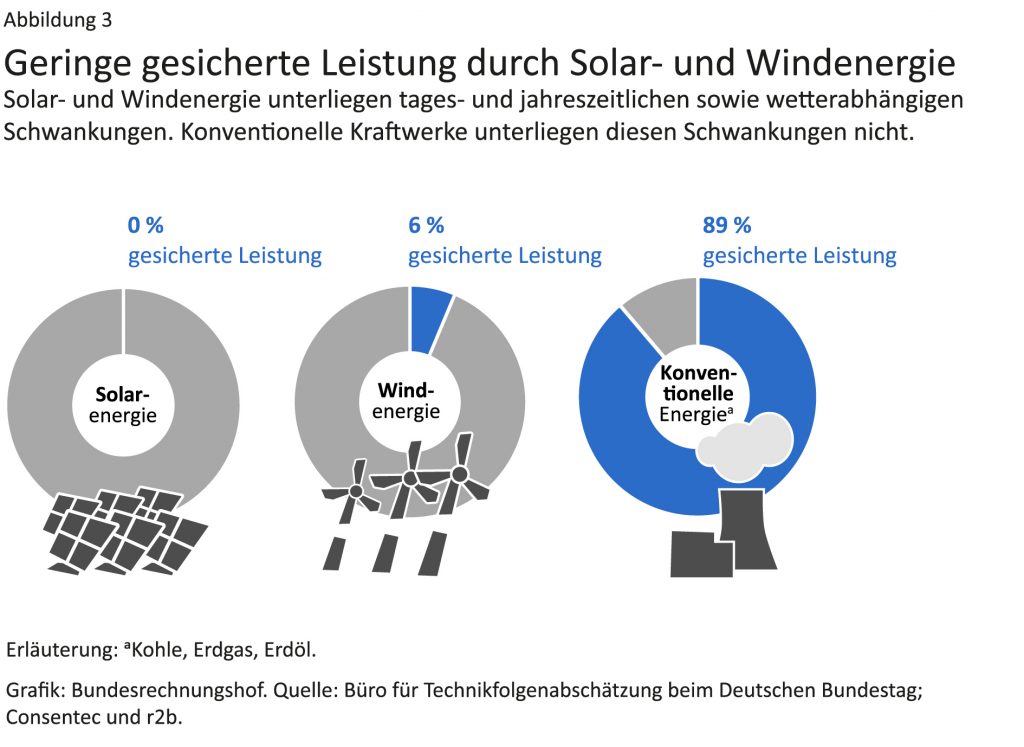

GerinGe gesicherte Leistung durch erneuerbare

07.03.2024

Energiewende nicht auf Kurs: Deutschland hinkt seinen ambitionierten Zielen hinterher. Statement des Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, anlässlich der Zuleitung eines Sonderberichts zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Stromversorgung

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Statements/DE/2024/energiewende.html?nn=23496

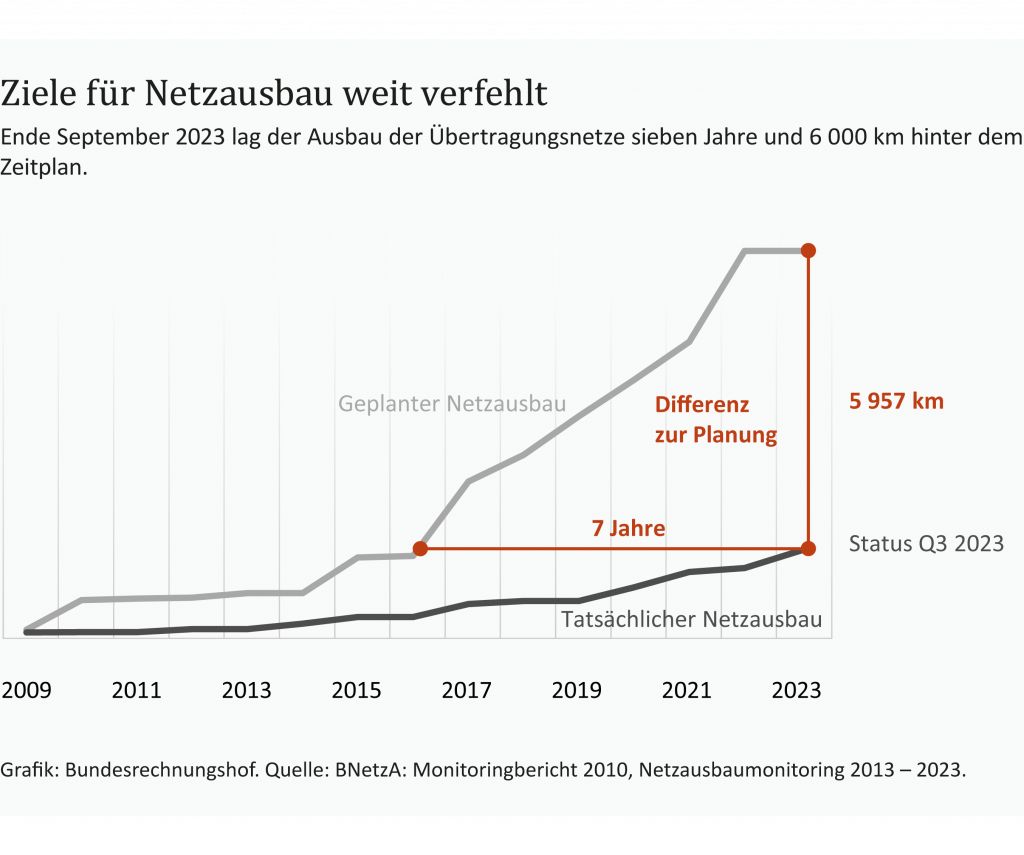

Versorgungssicherheit Bund hinkt Zielen hinterher

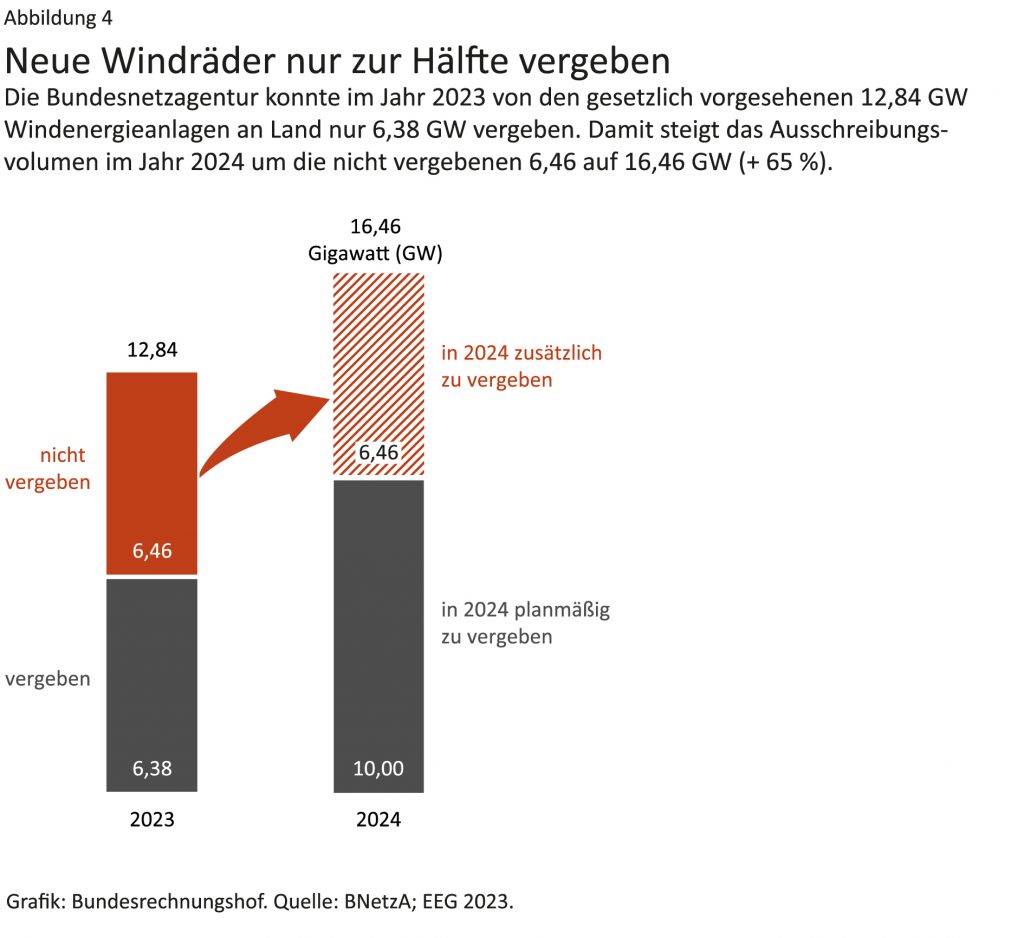

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien soll massiv ausgebaut werden. Sie unterliegt jedoch tageszeitlichen, saisonalen und wetterbedingten Schwankungen. Daher muss sie durch Backup-Kraftwerke abgesichert werden. Zudem muss der wachsende Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien zu den Verbrauchern transportiert werden. Hier muss der Bund verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, damit die beteiligten Akteure die hierfür notwendigen Investitionen tätigen. Doch er hinkt seinen Zielen hinterher: Insbesondere die Ziele für den Ausbau der Windenergie an Land werden absehbar nicht erreicht. Im Jahr 2023 konnte die Bundesnetzagentur nur für die Hälfte der gesetzlich festgelegten Menge Zuschläge erteilen. Den Zeitplan für den Zubau von Backup-Kraftwerken wird das BMWK voraussichtlich nicht einhalten können. Der zwingend notwendige Netzausbau hinkt dem Zeitplan um sieben Jahre und 6 000 Kilometer hinterher.

Umweltverträglichkeit: Wichtige Daten fehlen

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für eine treibhausgasneutrale Energieversorgung von herausragender Bedeutung. Gleichzeitig ist er mit negativen Umweltwirkungen verbunden. Knappe Flächen und Ressourcen werden in Anspruch genommen, die biologische Vielfalt wird beeinträchtigt. Die Bundesregierung kann nicht garantieren, dass die Energiewende die Umwelt so wenig wie möglich belastet. Denn für viele Umweltfolgen der Energiewende liegen keine oder nur unzureichende Daten vor.

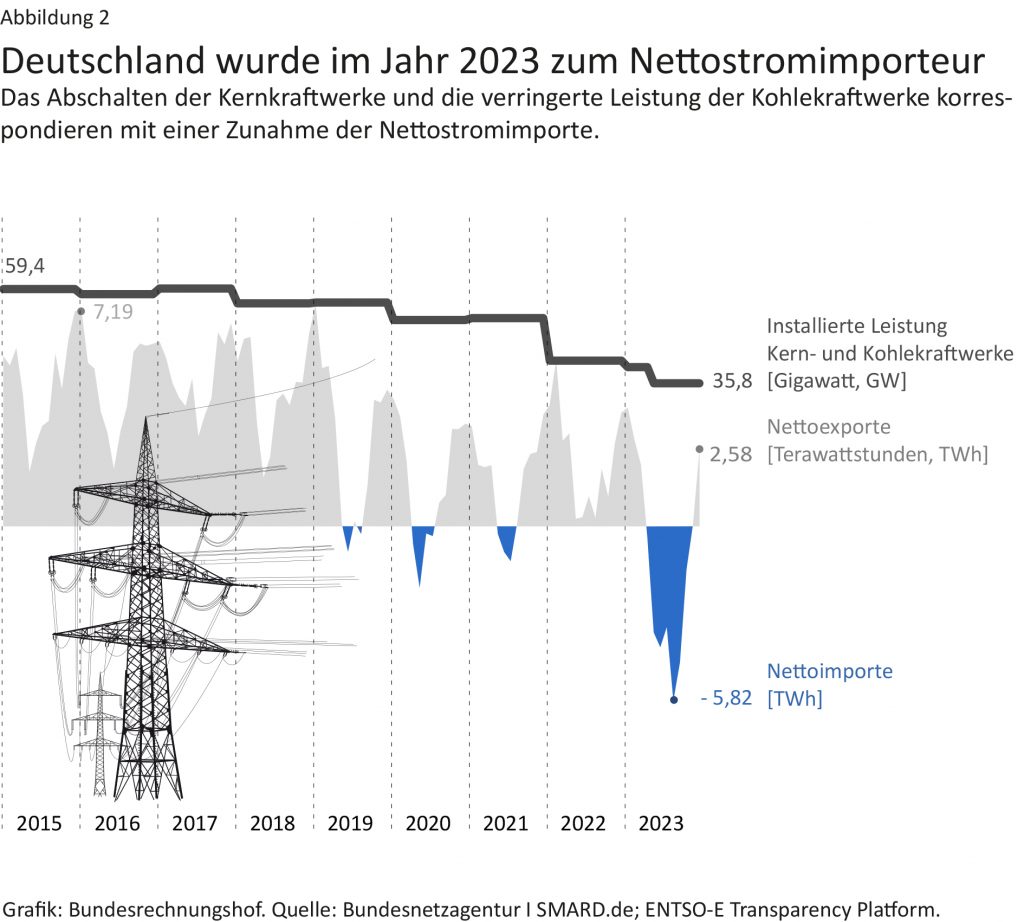

Deutschland wurde im Jahr 2023 zum Nettostromimporteur

Neue Windräder nur zur Hälfte vergeben

Monitoring der Energiewende

Zum Thema Energiewende werden insbesondere vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und seinen nachgeordneten Behörden regelmäßig umfassende Berichte veröffentlicht, die wichtige Kennzahlen zur Energiewende enthalten

Eine unabhängige Kommission aus vier renommierten Energieexpertinnen und -experten begleitet das Energiewende-Monitoring. Der Kommission gehören in der vierjährigen Berufungsperiode seit dem 1. Juli 2022 Prof. Dr. Andreas Löschel (Vorsitzender), Prof. Dr.Veronika Grimm, Prof. Dr. Anke Weidlich und Dr. Felix Christian Matthes an.

Der Bericht der Expertenkommission behandelt stets den Stand der Energiewende, insbesondere in den Bereichen Strom, Wärmeversorgung, Energie- und Versorgungssicherheit, die Bezahlbarkeit und Kosten der Energiewende sowie die Entwicklung der energiebedingten Treibhausgasemissionen.

Die Expertenkommission stellt Ihre Erkenntnisse in Form einer „Verkehrsampel“ dar. Nachstehend die „Ampel“ aus dem aktuellen Bericht, sowie der Link zu dem kompletten Bericht: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/monitoringbericht-expertenkommission-zum-energiewende-monitoring.html