Abrieb, BRAND, HAVERIE, Öllecks, PFAS, Infraschall, Lärm-

Wie sind die risiken einzuschätzen?

Aktuelle Diskussionen über Windkraftanlagen führen sehr schnell zu den genannten Risiken. Wie sind diese Risiken einzuschätzen? Eine fundierte Antwort erfordert eine differenzierte Betrachtung unter Berücksichtigung konkreter Standorte. Windkraftanlagen stellen für Seitingen-Oberflacht andere Belastungen und Risiken dar als zum Beispiel Anlagen im Flachland oder Offshore-Anlagen. Im Folgenden betrachten wir diese spezifischen Risiken für Seitingen-Oberflacht und versuchen diese einzuschätzen

Abrieb Von RotorBlättern

Windräder werden immer größer. Mit zunehmender Länge der Rotorblätter steigt auch ihre Umfangsgeschwindigkeit. Bei modernen Anlagen kann diese durchaus 100 m/s und mehr erreichen – das entspricht einer Rotationsgeschwindigkeit von über 360 km/h.

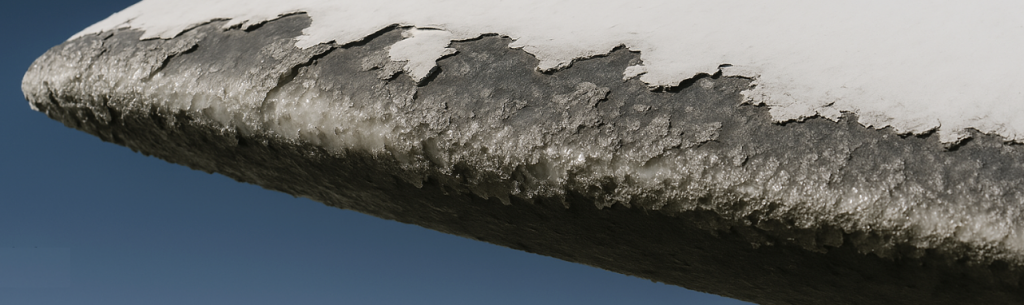

Derart hohe Geschwindigkeiten führen dazu, dass Regentropfen sowie Partikel in der Luft, wie Saharastaub oder Feinstaub, mit enormer Energie auf die Rotorblätter prallen. Die Folge ist eine fortschreitende Erosion der Oberflächen.

Wie stark der durch die Erosion hervorgerufene Abrieb tatsächlich ist, veranschaulichen die folgende Abbildung eindrucksvoll.

Jährlicher Abrieb von Rotorblättern – Ein unterschätztes Problem?

Für die jährliche Menge an Abrieb von Rotorblättern existieren unterschiedliche Schätzungen, die sich in einem Bereich zwischen 30 und 120 kg pro Anlage bewegen. Hochgerechnet auf sämtliche Windkraftanlagen in Deutschland ergibt sich eine geschätzte Gesamtmenge von etwa 1.395 Tonnen Abrieb pro Jahr. Andere Studien gehen von einigen hundert bis wenigen tausend Tonnen pro Jahr in ganz Europa aus.

Häufig wird dieser Abrieb in Diskussionen mit anderen Partikelemissionen verglichen, insbesondere und gern mit dem Abrieb von Autoreifen, der auf etwa 102.090 Tonnen pro Jahr geschätzt wird. Die Argumentation: Da der Reifenabrieb wesentlich höher ist, sei der Abrieb von Windkraftanlagen vernachlässigbar.

Dieser Vergleich hinkt. Nur weil eine Quelle für Umweltverschmutzung schwerwiegender ist als eine andere, rechtfertigt dies nicht, eine zusätzliche Belastung einfach hinzunehmen. Entscheidend ist außerdem nicht nur die Menge, sondern auch die Art der freigesetzten Partikel und wo diese Partikel freigesetzt werden. Reifenabrieb ist die Hauptquelle von Mikroplastik, der Abrieb bei Windkraftanlagen unterscheidet sich da deutlich.

Rotorblatt-Abrieb: Lungengängige Fasern aus Verbundwerkstoffen

Moderne Rotorblätter bestehen größtenteils aus Verbundwerkstoffen, in denen eine Epoxidharzmatrix Kohlenstoff- oder Glasfasern bindet. Durch den Abrieb werden feinste, lungengängige Fasern freigesetzt, deren gesundheitliche Auswirkungen noch nicht vollständig erforscht sind. Tierversuche zeigen, dass derartige Fasern krebserregend sein können. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Asbest besteht zudem die Befürchtung, dass mikroskopische Glas- und Kohlefasern eine ähnlich schädliche Wirkung auf den Menschen haben könnten, was momentan Gegenstand von Forschungen ist.

PFAS-Ewigkeitschemikalien

Diese hochgradig giftigen Stoffe stehen derzeit in der EU zur Diskussion für ein generelles Verbot. Diese Chemikalien werden gezielt in Windkraftanlagen eingesetzt, um den Abrieb zu minimieren, da Abrieb den Wirkungsgrad der Anlagen deutlich reduziert und zusätzlich den Wartungsaufwand erhöht.

Unser Fazit Dazu:

Aktuell gibt es keine strengen gesetzlichen Vorgaben zu Abriebemissionen in der EU, aber eine deutlich verstärkte Diskussion. Diese Abriebe gelangen in Böden, Gewässer in die Luft und beeinflussen zunehmend unsere Trinkwasserqualität.

Fachleute sind sich in vielen Punkten der Risiken einig. Die Beherrschbarkeit dieser Risiken bewerten sie unterschiedlich. Unbestreitbar: Es gibt kein fachliches Konzept aus Sicht der Hydrologen, dass für Windräder im Wald spricht.

Öllecks

Öl wird in Windkraftanlagen auf vielfältige Weise eingesetzt: zur Schmierung von Getrieben, für die hydraulische Verstellung der Rotorblätter und zum Bremsen der Anlage. Im Laufe der Betriebszeit kommt es jedoch nicht selten zu Leckagen. Wie solche Ölaustritte aussehen können, veranschaulicht die folgende Abbildung.

Solche Lecks führen über Monate und Jahre hinweg teils erhebliche Mengen an Getriebeöl in die Umwelt ab. Besonders problematisch wird es, wenn eine Windkraftanlage Feuer fängt oder einen schweren mechanischen Schaden erleidet, der zum plötzlichen Austritt großer Ölvolumina führt. Eine Windkraftanlage kann bis zu 1.400 Liter Öl enthalten – ein unkontrolliertes Leck dieser Größenordnung hätte katastrophale Folgen, insbesondere in oder der Nähe von Wasserschutzgebieten und Wassereinzugszonen.

Warum diese Gefahr für Seitingen-Oberflacht besonders ernst genommen werden muss, wird im nächsten Kapitel näher erläutert.

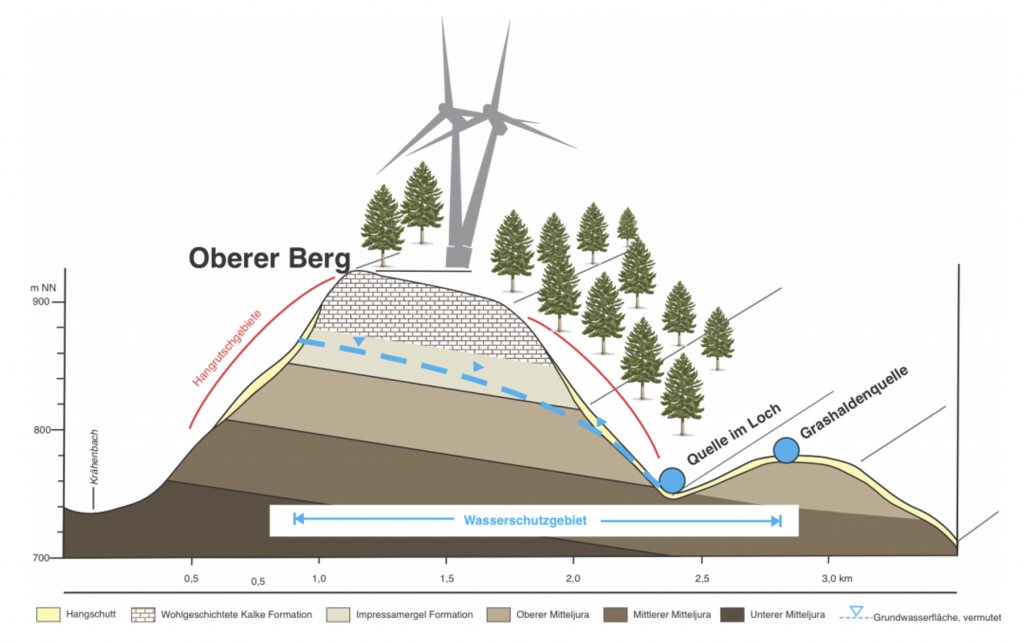

Wasserschutzgebiete und Windkraftanlagen – Konkrete Gefahr für Seitingen-Oberflacht

Die Bebauung von Wasserschutzgebieten unterliegt strengen Regulierungen. In Seitingen-Oberflacht wird der Großteil der Trinkwasserversorgung über die Loch- und Grashaldenquelle und dem Juxbrunnen realisiert. Die nachstehende Grafik verdeutlicht an Hand der Quelle im Loch und der Grashaldenquelle, wie diese über ein weitläufiges Karstgebiet gespeist werden. Daher würde eine Kontamination – sei es durch Glasfasern, Epoxidharzpartikel oder Öl – das Gebiet erheblich belasten und unser Trinkwasser nachhaltig beeinträchtigen, auch wenn es nicht explizit als Wasserschutzzone ausgewiesen ist.

Das Thema Wasser an den geplanten Standorten haben wir ausführlich auf unseren Seiten bereits beleuchtet. Über den Link gelangen Sie direkt auf die entsprechende Seite: Wasser

Worst-Case-Szenario: Brand oder Abbruch einer Windkraftanlage

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Vorfälle, bei denen Windkraftanlagen in Brand gerieten oder durch strukturelle Schäden einstürzten. Ein solcher Vorfall stellt den absoluten Worst-Case dar. Bereits aus dem Prinzip der Vorsorgepflicht heraus muss dieses Szenario in der Standortbewertung berücksichtigt werden. Ein derartiges Ereignis würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Trinkwassergewinnung aus den ortseigenen Quellen vollständig zum Erliegen bringen.

Brand einer Windkraftanlage:

Ein brennendes Windrad kann auf Grund seiner Höhe nicht gelöscht werden – stattdessen läßt man es kontrolliert abbrennen. Das führt zwangsläufig zur Freisetzung hochgiftiger Dämpfe, Chemikalien und Öle in die Umwelt. Neben den direkten Schadstoffemissionen ist auch die Ablagerung von Rückständen in der Umgebung problematisch, insbesondere in Wasserschutzgebieten oder Wassereinzugsgebieten.

Abbruch einer Windkraftanlage:

Bricht eine Windkraftanlage auseinander, entstehen aufgrund der extrem spröden Natur der verwendeten Faserverbundwerkstoffe keine verformten Trümmer, wie es bei Metallen der Fall wäre. Stattdessen zerbrechen die Materialien an der Bruchkante wie Glas in scharfkantige Fragmente, die weiträumig verteilt werden und große Flächen kontaminieren.

In einem solchen Fall wird in der Regel eine Spezialfirma beauftragt, das betroffene Gebiet abzusperren und systematisch nach Überresten abzusuchen. Befinden sich in der Nähe landwirtschaftlich genutzte Flächen, müssen diese abgeerntet und die Ernte entsorgt werden, um eine mögliche Kontamination der Nahrungskette zu verhindern.

Ein besonders eindrücklicher Vorfall dieser Art wurde videografisch dokumentiert und über den NDR in einer 5-Minütigen Dokumentation veröffentlich. Unter dem folgenden Link ist das entsprechende Video zu finden:

Unser Fazit Dazu:

Eine fundierten Gefährdungsanalyse und den daraus resultierenden Ableitungen, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Notfallkonzepte im Fall von Havarien und ein Umweltmonitoring sind Minimalforderungen an die Standortwahl.

Im zweiten Schritt ist zwingend zu klären, wer die finanziellen Aspekte und Risiken trägt. Finanziell sind z.B. Brandschutzkonzepte vielfach auf Gemeindeseite zu tragen. Die Folgen aus Havarien, sofern die Sicherheitsvorkehrungen beispielsweise nicht mehr greifen, tragen die Bürger.

Infraschall

Infraschall ist Schall mit einer Frequenz unterhalb der menschlichen Hörschwelle, also unter 20 Hz. Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, hauptsächlich durch die Bewegung der Rotorblätter.

Infraschall wird sehr häufig in Diskussionen, die sich gegen Windkraft richten, angeführt. Hauptsächlich stammen die Einwände zu dieser Thematik, soweit wir das bislang recherchiert haben, ursprünglich aus experimentellen Studien, die untersucht haben, ob hochintensiver Infraschall das kardiovaskuläre System beeinflussen kann. Es gab in den damaligen Untersuchen erste Anzeichen, dass dem so sein könnte.

Aus unserer Sicht ist es dabei wichtig zu unterscheiden – zwischen Laborstudien mit künstlich erzeugtem, starkem Infraschall und Studien zur realen Exposition durch Windkraftanlagen.

In aktuellen epidemiologischen Studien ( z.B. aus Deutschland, Dänemark, Australien) finden sich keine belastbaren Hinweise auf negative Effekte auf das Gefäßsystem durch von Windkraftanlagen erzeugten Infraschall. Kontrollierte Expositionsstudien ( z.B. PTB, Universität Mainz ) an Probanden durch gezielte Exposition mit tieffrequenten Schall, zeigen keine signifikanten Veränderungen von Blutdruck, Puls oder Gefäßfunktion.

Häufig wird dennoch über Beschwerden berichtet und auch dies wurde in Studien mit Placebo-und Kontrollgruppen untersucht. Obwohl keine reale Infraschallquelle vorhanden war, klagten Menschen über entsprechende Beschwerden. Als wahrscheinlichste Ursache wurde der Nocebo-Effekt ( negative Erwartung ) vermutet.

Unser Fazit Dazu:

Bei derzeit üblichen Abständen in Deutschland sind wahrscheinlich keine gesundheitlichen Risiken durch Infraschall zu erwarten. Wir haben keine belastbare Studie gefunden, die gesundheitliche Risiken bestätigen. Uns ist bekannt, dass das ein kontroverses Thema ist, auch innerhalb unserer Bürgerinitiative. Wir können uns aber nur an uns zum jeweiligen Zeitpunkte bekannte Fakten halten.

Lärm

Windkraftanlagen erzeugen aerodynamischen Lärm, hauptsächlich durch die Rotorblätter und in geringerem Maß mechanischen Lärm durch Getriebe oder Generatoren. Der hörbare Schall liegt meist in einem Bereich von 200 Hz bis 5 kHz, tieffrequenter Schall liegt unter 100 Hz. Schalldruckpegel in 300 – 500 m Entfernung liegen typischerweise bei 35-45 dB(A) – das ist ungefähr vergleichbar mit einem leisen Gespräch.

Ihn Deutschland gilt die TA Lärm, die z.B. für reine Wohngebiete nachts einen Grenzwert von 35 dB(A) vorschreibt. Diese Werte basieren auf jahrzehntelanger Forschung zur Lärmwirkung und sollen gesundheitliche Beeinträchtigungen ausschließen. Die Einhaltung wird im Genehmigungsverfahren regelmäßig geprüft.

Studien zeigen, dass Windkraftanlagen bei einigen Personen subjektiv als schlafstörend empfunden werden können, insbesondere bei geringen Abständen (<500 m) oder bei fehlender nächtlicher Abschaltung. Die Lärmempfindlichkeit von Menschen ist unterschiedlich ausgeprägt, ebenso das Hörvermögen.

Schätzungsweise 20% der Menschen können selbst durch den festgelegten Grenzwert von 35 dB(A) in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt werden, da sie auf Grund ihres Hörvermögens oder Empfindens entsprechend anders reagieren.

Die bei uns festgelegten Abstände von Windkraftanlagen zu Wohngebieten unterscheiden sich im Ländervergleich. Österreich z.B. legt einen Mindestabstand von 1200 m fest. Das bundesweit verbindliche Kriterium bei uns ist aber tatsächlich nicht der Abstand, wie oft falsch zitiert, sondern der Schallgrenzwert in db(A). Wenn also in Bayern die 10H-Regel (Abstand = 10 x Höhe der Windkraftanlage ) gilt und eine Anlage mit 200 m Höhe einen Abstand von 2000 m zum Wohngebiet erfordert, aber 36 dB(A) gemessen wird, muss der Abstand bis zum Erreichen der 35 dB(A) vergrößert werden.

Unser Fazit Dazu:

Dem Thema ist aus unserer Sicht ein hoher Stellenwert einzuräumen, weil über die TA-Lärm oder über die behördlichen Genehmigungsverfahren nicht alle relevanten Punkte erfaßt werden. Am folgenden Beispiel versuchen wir das zu verdeutlichen: Ein besonders aufsehenerregender Fall betrifft die Windkraftanlagen in Baiereck (Landkreis Göppingen). Dort wurden laut unabhängigen Messungen tonhaltige Frequenzen im Bereich von 144 Hz, 72 Hz und unter 40 Hz festgestellt, die in den Bereich des tieffrequenten Schalls fallen. Diese Emissionen wurden nicht nur als hörbar, sondern auch als körperlich spürbar beschrieben. Berichten zufolge wurde der gesetzlich vorgeschriebene nächtliche Lärmgrenzwert überschritten.Laut Umfragen denken über 50 % der Anwohnenden über einen Wegzug nach. Die Behörden hatten zuvor keine Mängel festgestellt; erst durch das Engagement einer Bürgerinitiative wurden die Probleme aufgedeckt. Öffentlicher Druck führte schließlich zur vorläufigen Stilllegung der Anlagen am 6. März 2025.

Quellen:

DASHTKAR, Arash, et al. Rain erosion-resistant coatings for wind turbine blades: A review. Polymers and Polymer Composites, 2019, 27. Jg., Nr. 8, S. 443-475.

https://www.seedenvironmental.ie/case-studies/case-study-wind-turbine-leak

https://energiewende.eu/windkraft-grundwasser

CLAUDE, Jenny. Follow-up Studie zur Krebsgefährdung bei Exposition gegenüber künstlichen Mineralfasern. Springer Berlin Heidelberg, 1983.

Bundesumweltamt (UBA): Hintergrundpapier Infraschall durch Windkraftanlagen

WHO-Leitlinien für Umgebungslärm (2018)

Technische Universität München & Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB): Studien zur Infraschallmessung und Wahrnehmung

Australian National Health and Medical Research Council ( NHMRC): Kein konsistenter Zusammenhang zwischen Windkraft-Infraschall und Gesundheit