Was kostet unser Strom jetzt, in Zukunft und warum?

Der Strompreis für Privatkunden setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen:

- Kosten für den Erwerb und Verkauf von Strom

- Netzentgelte für die Nutzung des Stromnetzes

- Staatlich festgelegte Preisbestandteile wie Steuern und Abgaben

Durch den Ukrainekrieg und die daraus resultierende Gasversorgungslücke sowie Versorgungsunsicherheiten sind die Stromerzeugungskosten kurzfristig stark gestiegen. Inzwischen haben sie sich wieder auf das Niveau vor der Energiekrise eingependelt. Dennoch ist der durchschnittliche Strompreis für Privathaushalte weiterhin hoch, obwohl die Erzeugungskosten gesunken sind. Im Gegensatz dazu haben Industriekunden von sinkenden Energiepreisen profitiert. Erst im Laufe des Jahres 2024 zeichnet sich ein leichter Rückgang der Stromkosten für Haushalte ab.

Dies führt zu der Frage, warum Deutschland weltweit zu den Ländern mit den höchsten Stromkosten zählt, wie sich diese zusammensetzen und welche Entwicklung für die Zukunft zu erwarten ist.

Zusammensetzung der Stromkosten heute

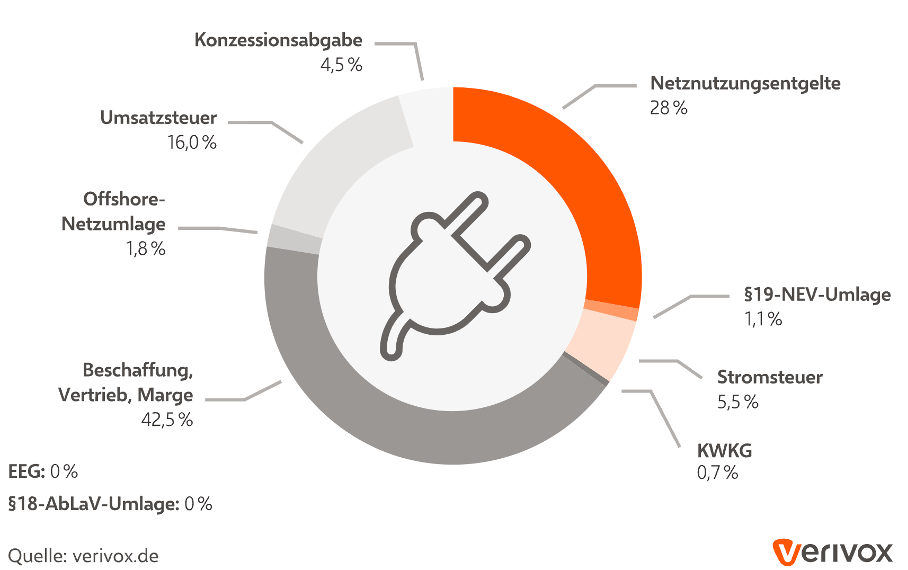

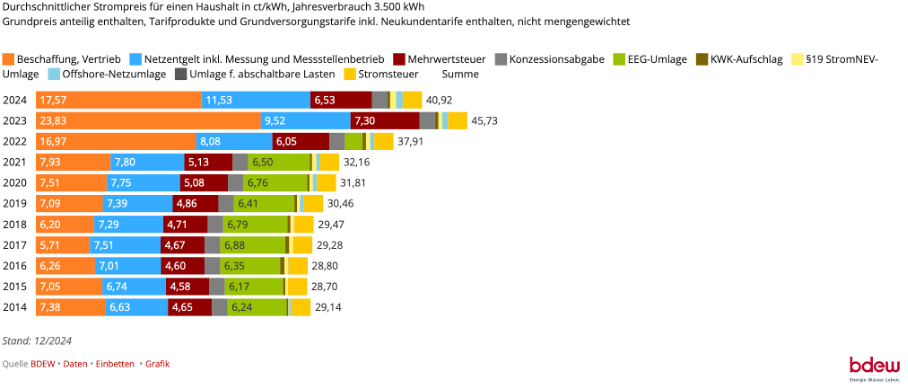

Heute setzen sich die Stromkosten zu einem großen Teil nicht aus den eigentlichen Erzeugungskosten, sondern aus Steuern und Abgaben zusammen. Die folgende Abbildung des Vergleichsportals Verivox zeigt die Bestandteile der Stromkosten übersichtlich, während die darauf folgende Grafik die Entwicklung der Strompreiszusammensetzung über die Jahre darstellt.

Über 57,5 % der Stromkosten entfallen derzeit auf Steuern und Abgaben – mit steigender Tendenz. Insbesondere die fortlaufende Erhöhung der CO₂-Abgaben sowie steigende Netzentgelte dürften die Stromkosten in den kommenden Jahren weiter in die Höhe treiben.

Laut dem Statistischen Bundesamt lag der durchschnittliche Strompreis im ersten Halbjahr 2024 bei 41,02 ct pro kWh. Davon entfielen demnach 23,59 ct auf Steuern und Abgaben und lediglich 17,43 ct auf die eigentlichen Erzeugerkosten.

Diese Zahlen verdeutlichen erneut, dass der Großteil der Stromkosten nicht durch die Erzeugung entsteht, sondern auf hohe Abgaben zurückzuführen ist. Dieser Aspekt ist essenziell, um die Entwicklung der Strompreise zu verstehen und populäre Aussagen wie „Wind und Sonne stellen keine Rechnung“ kritisch zu hinterfragen.

Stromerzeugungskosten

Von politischer Seite wird häufig behauptet, dass die Strompreise in Zukunft deutlich sinken werden, sobald der Ausbau erneuerbarer Energien ausreichend vorangeschritten ist. Diese Aussage wird jedoch von zahlreichen Fachleuten, darunter auch der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, kritisch hinterfragt.

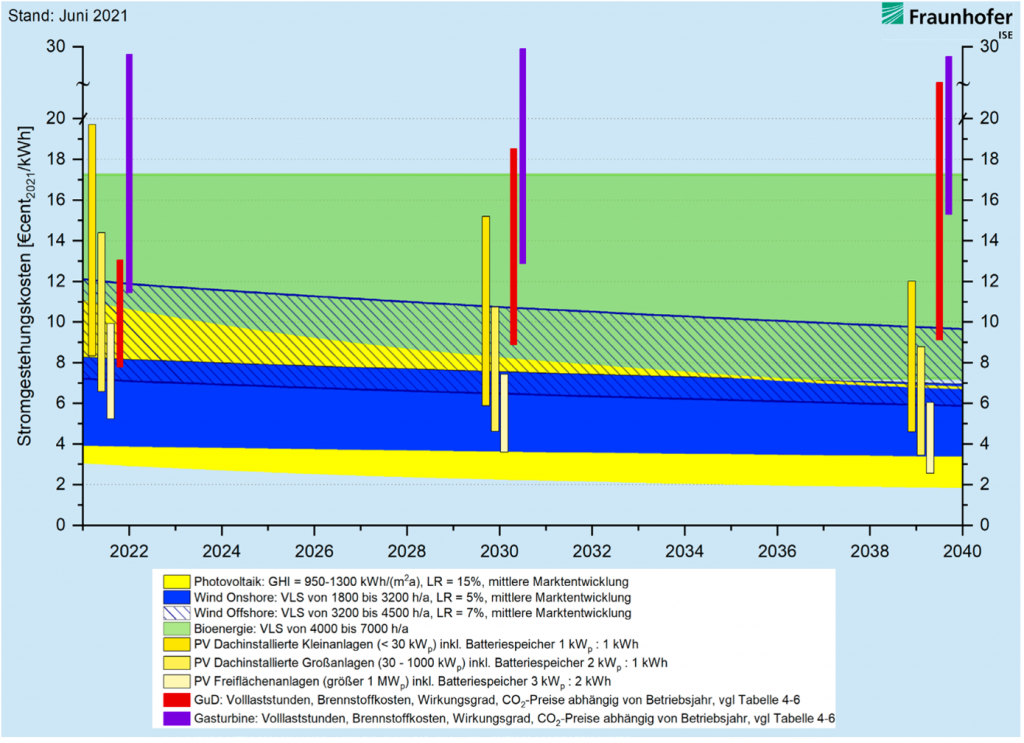

Zunächst ist es wichtig, die Erzeugungskosten je nach Stromerzeugungsart zu betrachten. Das bedeutet: Wie hoch sind die Kosten, um eine Kilowattstunde (kWh) mittels Photovoltaik, Kohle, Windenergie etc. zu erzeugen, und wie entwickeln sich diese Kosten voraussichtlich in der Zukunft?

Das Fraunhofer-Institut hat hierzu umfassende Untersuchungen durchgeführt, welche in folgender Abbildung dargestellt sind. Die Ergebnisse zu den Stromerzeugungskosten zeigen, dass sich die Kosten für erneuerbare Energien bis 2040 kaum signifikant verändern werden. So wird beispielsweise für Windenergie prognostiziert, dass die Erzeugungskosten im ungünstigsten Fall von etwas über 8 ct/kWh im Jahr 2021 auf knapp 7 ct/kWh sinken und im günstigsten Fall von 4 ct/kWh auf knapp 3,5 ct/kWh. Ähnliche Trends zeichnen sich auch bei der Photovoltaik ab.

Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass die Erzeugungskosten für Gaskraftwerke und andere konventionelle Methoden, die zukünftig an Bedeutung verlieren sollen, tendenziell steigen. Diese Kraftwerke bleiben jedoch wichtig, um Versorgungssicherheit bei niedrigen Erträgen aus erneuerbaren Energien zu gewährleisten.

Falsche Berechnungsgrundlagen verzerren tatsächliche Stromerzeugungskosten

Interessant ist, dass in den bisher vorgestellten Berechnungen lediglich die reinen Kosten zur Stromerzeugung berücksichtigt werden. Diese werden üblicherweise nach dem Modell der „Levelized Cost of Electricity“ (LCOE) erfasst. Diese Methode wird jedoch von vielen unabhängigen Experten und Forschern kritisiert, da sie keine belastbare Grundlage für eine vollständige Kostenanalyse bietet.

Das LCOE-Modell lässt entscheidende Faktoren außer Acht, wie etwa:

- Investitionskosten für den Bau und die Instandhaltung von Anlagen

- Kosten zur Sicherstellung der Nachfrage, wie Netzsteuerung und Ausfallkosten bei überlasteten Netzen

Würden diese Kosten einbezogen, ergeben sich deutlich höhere Werte. So lagen beispielsweise die durchschnittlichen Kosten für die regionale Stromversorgung mit Windenergie im Jahr 2021 laut LCOE bei 5,49 ct/kWh, während unter Einbezug der Investitions- und Nachfragekosten ein tatsächlicher Wert von 7,23 ct/kWh ermittelt wurde – eine erhebliche Diskrepanz.

Die Wirtschaftsweise Prof. Veronika Grimm geht, unter Einbeziehung aller Kosten, von Gestehungskosten in Höhe von ca. 36 ct/kWh zuzüglich Abgaben bis zum Jahr 2040 aus. Verbraucherseitig läge der Endpreis dann bei ca. 72 ct/kWh. Tatsächlich beinhalten die Gestehungskosten der konventionellen Energieträger sämtliche Nebenkosten. Sowohl der Bau, der Betrieb der Anlagen, der Netzanschluss, die Unterhaltskosten, als auch der Abbau der Anlagen mit anschließender Umnutzung der Flächen ist in den Kosten enthalten. Bei Wind und Solarenergie sind diese Kosten in den Gestehungskosten nicht enthalten, da diese Kosten als Umlagekosten entweder subventioniert oder indirekt umgelegt werden.

Zusätzlich steigen die Kosten für den dringend notwendigen Netzausbau kontinuierlich. Bereits jetzt hinkt der Ausbau dem Bedarf deutlich hinterher, und der Investitionsbedarf wächst weiter. Die Entwicklung der Netzkosten unterstreicht diesen Trend: Laut einer Analyse des Bundesrechnungshofs sind die Netzkosten zwischen 2013 und 2023 um 43 % gestiegen und machen mittlerweile 21 % ihrer Stromrechnung aus.

Stromkosten in Zukunft

Die bisherigen Erkenntnisse sind essenziell, um die Strompreisentwicklung realistisch einschätzen zu können. Aus den bisherigen Analysen wird deutlich:

- Die Berechnungen der Stromerzeugungskosten vernachlässigen wesentliche Kostenpunkte.

- In den nächsten Jahren ist kaum mit einer deutlichen Senkung der Stromerzeugungskosten zu rechnen.

- Der größte Kostenanteil auf der Stromrechnung entfällt auf Steuern und Abgaben.

- Netzentgelte und Abgaben steigen weiterhin kontinuierlich.

Aufgrund dieser Zusammensetzung des Strompreises sind selbst bei einer möglichen Reduzierung der Stromerzeugungskosten nur geringe Einsparungen zu erwarten. Der Hauptanteil der Stromkosten entsteht nicht durch die Stromerzeugung, sondern durch die hohe Abgabenlast.

Selbst wenn Deutschland seinen Strom zu 100 % aus Windenergie beziehen würde, könnte mit den bereits vorgestellten Stromerzeugungskosten von 7,23 ct/kWh – die den durchschnittlichen Kosten zwischen 2020 und 2022 entsprechen – ein Strompreis wie in diesen Jahren erreicht werden. Allerdings ist eine reine Versorgung durch Windenergie kaum möglich. Es wären noch mehr teure Speicherkraftwerke nötig, und der weiterhin kostspielige Netzausbau würde zusätzlich zu Buche schlagen.

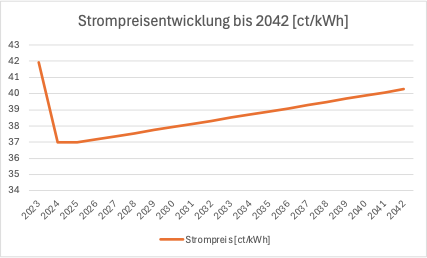

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat eine Prognose für die zukünftige Strompreisentwicklung erstellt. Laut dieser Prognose sollen die Strompreise 2024 zunächst sinken, sich aber bis 2042 wieder erhöhen und insgesamt auf dem aktuellen Niveau verbleiben. Ob diese Einschätzung realistisch ist, ist jedoch stark zu bezweifeln. Gründe hierfür sind:

- Der Netzausbau hinkt weiterhin deutlich hinter dem geplanten Zeitrahmen zurück.

- Immer unrentablere Standorte für erneuerbare Energien erschweren deren wirtschaftlichen Ausbau

- Es fehlen ausreichende Kapazitäten zur Speicherung von Energie.

Zudem ist bereits die Prognose für 2024 nachweislich falsch. Laut dem Statistischen Bundesamt lag der durchschnittliche Strompreis im ersten Halbjahr 2024 bei 41,02 ct/kWh. Diese Diskrepanz stellt die Verlässlichkeit solcher Prognosen infrage.

Da selbst das BMWK von keiner langfristigen Preissenkung ausgeht und die bisherigen Prognosen bereits fehlerhaft sind, spricht vieles für weiter steigende Strompreise. Wie stark diese steigen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen zählen wird. Dies gefährdet zunehmend die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes.

Quellen:

– Tech-for-Future, https://www.tech-for-future.de

– „Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring – Monitoringbericht,“ Nürnberg, 2024.

– Statistisches Bundesamt, „Erdgas- und Stromdurchschnittspreise,“ 2024. https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-Strom-DurchschnittsPreise/_inhalt.html.

– B. Müller-Arnold, „Wirtschaftsweise rechnet auch in Zukunft mit hohen Strompreisen,“ Spiegel Wirtschaft, 2024

– Energiesysteme, „STROMGESTEHUNGSKOSTEN ERNEUERBARE ENERGIEN,“ 2021.

– F. Blümm, „Kosten der Energiewende bisher: Wie teuer waren EEG-Umlage & co?,“ Tech for future, https://www.tech-for-future.de/kosten-energiewende/.

– Bundesrechnungshof, „Bericht nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Stromversorgung,“ 2024