Die viel diskutierte Variante: Talheim und ForstBW bauen – auch ohne Seitingen-Oberflacht – wirklich?

Über den Button gelangen Sie zu der Planungsdatei der Gemeinde-Seitingen-Oberflacht, die uns als Vorlage diente.

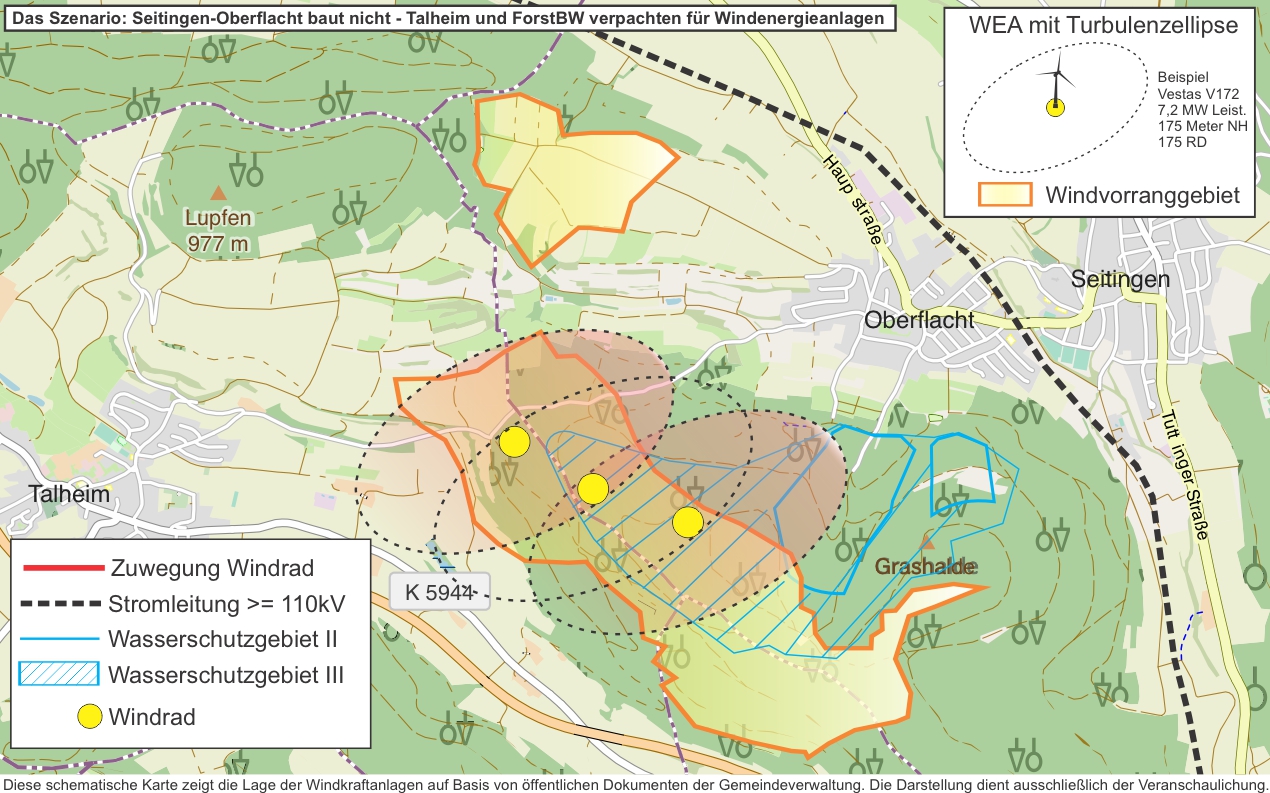

Die Turbulenzellipse oder wie sich Windräder gegenseitig ausbremsen am Beispiel der Standorte „Talheim/ForstBW“

Das in Seitingen-Oberflacht gern propagierte Argument lautet, dass man Windräder auf dem Oberen Berg gar nicht verhindern kann, weil Talheim und oder ForstBW sowieso bauen. Was nicht erwähnt wird, dass eine Behauptung noch längst keine Tatsache darstellt. Tatsachen, in Form von Fakten werden zu dieser Aussage nicht geliefert. Ob ein Wunsch auch Realität wird oder dieser begraben wird, hängt immer von der Machbarkeit ab. Die zu prüfen nennt man Verantwortung. Erst bestellen und sich nach der Lieferung mit den Testberichten beschäftigen oder Gedanken darüber zu machen, was das kostet oder gar, wie man das bezahlen will, nennt man Fahrlässigkeit. In dem Sinn und weil in Seitingen-Oberflacht auch dazu keine Fakten beigesteuert werden, aber dafür viele Behauptungen ohne Nachweis : Beschäftigen wir uns mit einem weiteren relevanten Faktor an Hand dieser Standorte- die Turbulenzellipse, die die Wirtschaftlichkeit und auch die Genehmigungsfähig eines Windrades beeinflußt – rechnet sich dieser Standort in dieser Form überhaupt und wie realistisch ist es, dass dort dann auch wirklich gebaut wird? – klären wir hier.

Unser Fazit vorweg

Mehr Details unter RenatbilitÄT – Hier klicken

In der oben abgebildeten Form ist das nicht genehmigungsfähig. Durch die sich überlagernden Turbulenzellipsen ergeben sich Leistungseinbußen zwischen 10-30%. Der Standort hat eine Windgeschwindigkeit von 5,35 m/s laut Windatlas. Das Windrad Vestas V172 benötigt mindestens 6 m/s ab der es wirtschaftlich arbeiten könnte. Bei geschätzten Investitionskosten von 12,5 Mio. € ergibt sich ein Verlust von ca. 5,9 Mio €. Es liegt in einem Hangrutschgebiet, zweifelhaft ob das überhaupt genehmigt wird. Um ein Windrad genehmigt zu bekommen, sind umfangreiche Voruntersuchungen zu leisten. Ein Projektierer muss typischerweise 10 wesentliche Schritte durchführen und eine Reihe von Untersuchungen wie Windgutachten in Auftrag geben, bevor der formelle Antrag gestellt wird. Die Kosten liegen regelmäßig im sechsstelligen Bereich. Projektierer oder Auftraggeber selbst tragen diese Kosten. Viele Windenergieprojekte scheitern im Vorfeld der Antragstellung (Schätzungen bis zu 40%), typischerweise wegen Finanzierungen oder offenen Genehmigungsfragen. Projektierer sind Vermarkter – man sucht zunächst potentielle Interessenten und Flächen. Wer in der frühen Phase schon den Eindruck zu erwecken versucht, dass dort gebaut wird oder das es sich um ein äußerst lukratives Projekt handelt, ist bestenfalls schlecht informiert. Die Projektierer, die am Informationsabend (27.06.2025) präsentiert haben, haben korrekterweise mit Hinweis auf die frühe Phase (Grobplanung) keine Aussagen diesbezüglich getroffen. Korrekt ist, dass an diesem Abend seitens der Projektierer die Aussage fiel, dass man die Wirtschaftlichkeit an diesem Standort eher ab fünf Windrädern einschätzt, dann aber noch eine Umspannstation mit einkalkulieren müsste. Wie wir die Wirtschaftlichkeit berechnen, finden Sie unter dem nachstehenden Link.

Was genau ist eine Turbulenzellipse?: Die Turbulenzellipse (auch Nachlaufellipse – englisch wake ellipse) bei Windkraftanlagen beschreibt den Bereich hinter einem Windrad, in dem die Luftströmung gestört, also turbulenter und langsamer ist als im ungestörten Windfeld. Dieser Bereich entsteht dadurch, dass das Windrad dem Wind Energie entzieht, um Strom zu erzeugen. In dieser Zone ist der Wind: langsamer (Energie wurde entnommen), verwirbelt (Turbulenzen), weniger geeignet für effiziente Stromerzeugung bei nachfolgenden Windrädern. Wenn zwei oder mehrere Windkraftanlagen so nah beieinander stehen, dass sich ihre Turbulenzellipsen überschneiden, spricht man von einer Überlagerung. Das hat folgende Auswirkungen–Leistungseinbußen: Nachgelagerte Windräder erhalten weniger und ungleichmäßigeren Wind. Ihre Energieproduktion sinkt – teils um 10–30 %, je nach Abstand. Mechanische Belastung: Der unruhige Wind sorgt für höhere Lasten an Rotor, Lager und Turm. Das kann die Lebensdauer und Wartungsintervalle beeinflussen. Genehmigungsrechtlich relevant: In Deutschland schreiben z. B. Länder wie Baden-Württemberg Mindestabstände vor, damit sich die Turbulenzzonen nicht überlagern (z. B. „3H“–Regel: 3-facher Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung). Auch Planungsbehörden achten auf diese Überlagerungen zur Vermeidung ineffizienter oder gefährdeter Standorte. Eine wirtschaftlich sinnvolle Windparkplanung berücksichtigt die Turbulenzellipsen: Optimale Abstände (häufig 4–7 Rotordurchmesser) sorgen für maximale Stromausbeute. Zu enge Aufstellung kann Projekte wirtschaftlich unrentabel machen. Gleichzeitig sind große Abstände oft flächen- oder genehmigungsrechtlich nicht darstellbar – ein Zielkonflikt entsteht.