Wasser

Nur 0,3 Prozent des Wassers weltweit sind trinkbar. Der größte Anteil davon ist in Form von Grundwasser gespeichert. Wasser gehört zur Daseinsvorsorge und war deshalb bislang besonders geschützt.

Für besonders Eilige. Gleich zu unserem Fazit springen.

Flächendeckender Grundwasserschutz

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL ) ist seit dem Jahr 2000 die gemeinsame Basis wasserwirtschaftlichen Handelns in den Staaten der EU. Sie soll gewährleisten, dass Wasser als unverzichtbare Ressource in ganz Europa schonend und nachhaltig bewirtschaftet wird.

Bundesrepublik Deutschland

Ca. 15 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland sind Wasserschutzgebiete für die öffentliche Wasserversorgung. In diesen Gebieten gelten zum Schutz des Trinkwassers besondere Anforderungen. Wie eingangs erwähnt, ist die öffentliche Wasserversorgung eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die gesetzlichen Regelungen dazu sind über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt. Um diesen Schutz sicherzustellen, können gemäß § 51 WHG per Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden. Sind Wasserschutzgebiete ausgewiesen, müssen in diesen die spezifischen Anforderungen, Beschränkungen und Verbote der örtlichen Wasserschutzgebietsverordnung, sowie Regelungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) beachtet werden. § 49 AwSV verbietet in den Wasserschutzzonen I und II die Errichtung aller Anlagen, die auf Grund des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen unter diese Verordnung fallen. In der Schutzzone III gilt dieses Verbot für bestimmte Anlagen und für die nicht verbotenen Anlagen müssen besondere Schutzvorkehrungen getroffen werden, um Umwelt- und Gewässerbelastungen ausschließen zu können.

Wasserschutzzonen

| Zone I – Fassungsbereich | Zone II – Engere Schutzzone | Zone III-Weitere Schutzzone |

| Schutz der Trinwassergewinnungsanlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen | Schutz vor Verunreinigungen durch Pathogenese Mikroorganismen (zum Beispiel Bakterien, Viren und Wurmeier), die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich sind. | Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder radioaktiven Verunreinigungen |

| Mindestens 10 Meterallseitig um einen Brunnen, bei Quellen mindestens 20 Meter in Richtung des ankommenden Grundwassers, bei Karstgrundwasser mindestens 30 Meter | Von der Grenze der Zone I bis zu einer Linie, von der aus das genutzte Grundwasser eine Verweildauer von mindestens 50 Tagen bis zum Eintreffen in der Trinkwassergewinnungsanlage hat | Von der Grenze der Zone II bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes der Fassungsanlage |

Grundlage für die notwendigen Schutzgebietsauflagen sind die Arbeitsblätter W 101 und W 102 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW)

Kann in Wasserschutzgebieten Gbeaut werden ?

Zone I– In der Schutzzone I sind generell sämtliche Anlagen und Nutzungen, die nicht unmittelbar der Wasserversorgung dienen, unzulässig. Das gilt auch für Erneuerbare Energien-Anlagen (EE-Anlagen)., also auch für Windräder. Ausnahmen von dieser grundsätzlichen Regel sind aus DVGW-Sicht lediglich für die Errichtung und den Betrieb von EE-Anlagen auf bestehenden baulichen Anlagen möglich, wenn eine zusätzliche Gefährdung des Schutzzwecks ausgeschlossen werden kann. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn keine oder nur sehr geringe Eingriffe in die obersten Deckschichten erfolgen. Dieses wird in der Regel bei Dachflächen-Photovoltaikanlagen auf bestehenden Anlagen und Gebäuden, die insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung dienen, der Fall sein.

Zone II – In der Schutzzone II sind der Bau und der Betrieb von EE-Anlagen in der Regel verboten. Wenn das überwiegende Wohl der Allgemeinheit den Betrieb der EE-Anlage dennoch erforderlich macht und der Schutzzweck der Schutzzone II durch den Bau und den Betrieb einer Anlage (auch im Havariefall) nachweislich nicht gefährdet wird, können in begründeten Einzelfällen EE-Anlagen genehmigungsfähig sein. Dies gilt insbesondere, wenn die Anlagen der Energieversorgung des Wasserwerks selbst dienen und damit eine besondere Funktion zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit übernehmen. In Karst- und Kluftgrundwasserleitern mit hohen Fließgeschwindigkeiten können gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 101 zusätzliche Kriterien (u.a. tektonische Verhältnisse, hydrodynamische Dispersion, Porosität des Grundwasserleiters, gespannte/ungespannte Verhältnisse) für die Gefährdungsbeurteilung von EE-Anlagen in der Schutzzone II notwendig sein.

Nach Einschätzung des DVGW können in der Schutzzone II unter Beachtung strenger Gewässerschutzanforderungen derzeit nur Freiflächen-Photovoltaikanlagen so errichtet und betrieben werden, dass die damit verbundenen Risiken minimiert und beherrscht werden können. Das ist bei flachgründiger Errichtung ohne nennenswerte Eingriffe in die Deckschichten, Betrieb ohne Einsatz wassergefährdender Stoffe bzw. die Verwendung von Trockentransformatoren oder Ester befüllten Transformatoren mit entsprechenden Auffangwannen der Fall.

Bei Windkraft-, Geothermie- und Biogasanlagen ist diese Einschätzung aufgrund der deutlich größeren Eingriffe in die Deckschichten und ggf. in den Grundwasserleiter, des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen sowie der größeren Risiken im Fall von Havarien und Störungen in der Regel nicht gegeben. Aber auch hier können Gefährdungsanalyse und Risikoabschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommen, dass die mit einem Vorhaben verbundenen Risiken aufgrund der örtlichen Begebenheiten, der besonderen Ausführung oder des besonderen Betriebsreglements sicher beherrscht werden können und somit eine Befreiung von Verboten im Grundsatz möglich ist.

Zone III – In der Schutzzone III kann unter Beachtung der einschlägigen Grundwasserschutzanforderungen die Errichtung von EE-Anlagen genehmigungsfähig sein. Damit ist im flächenmäßig allergrößten Teil eines Wasserschutzgebietes die Erzeugung erneuerbarer Energie zwar Beschränkungen unterworfen, aber grundsätzlich möglich. Im konkreten Einzelfall ist daher eine besonders sorgfältige Schutzgüterabwägung zwischen dem Klimaschutz und Sicherheit der Energieversorgung auf der einen und dem Schutz der Trinkwasserressourcen auf der anderen Seite erforderlich. Die zuständigen Behörden müssen im Rahmen ihres Bewirtschaftungsermessens diese Abwägung vornehmen und können im begründeten Einzelfall auch Befreiungen von Verboten und Beschränkungen erteilen.

Der Antragsteller muss die Behörde durch eine substanzielle und detaillierte Begründung in die Lage versetzen, diese komplexe Schutzgüterabwägung auch vollumfänglich durchführen zu können. Dafür sind vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten in Abstimmung mit dem betroffenen Wasserversorgungsunternehmen die Vulnerabilität der genutzten Trinkwasserressourcen, -anlagen und -netze, die mit der geplanten Anlage verbundenen Gefährdungen, das mögliche Schadensausmaß und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten sowie geeignete bauliche und betriebliche Schutz- und Monitoringmaßnahmen zu identifizieren.

Darüber hinaus muss der Antragsteller zum einen für den gewählten Standort den dringenden Bedarf nachweisen, z. B. zur Absicherung einer klimaneutralen und ggf. autarken (Not)Stromversorgung. Zum anderen ist auf der Basis einer Gefährdungsanalyse und einer Risikoabschätzung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik nachzuweisen, dass durch geeignete und mit dem Wasserversorgungsunternehmen abgestimmte Sicherungskonzepte die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Risiken sicher beherrscht oder zumindest mit geeigneten Maßnahmen minimiert werden können, z. B. durch die Einrichtung einer Ersatzwasserbeschaffung für die im Havariefall betroffenen Wassergewinnungsanlagen oder durch einen angemessenen Sicherheitsabstand.

Im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid muss die zuständige Behörde zudem festlegen, dass die Kostenträgerschaft für den daraus resultierenden Mehraufwand des Wasserversorgungsunternehmens beim Antragsteller liegt. Dieser ist im Bescheid darüber hinaus zu verpflichten, dass er gemäß § 89 WHG die Haftung für Schäden übernimmt, die dem Wasserversorgungsunternehmen aus nachteiligen Veränderungen der Wasserbeschaffenheit entstehen.

Der nachfolgenden Text ist dem Original entnommen, das sie auf den Internetseiten des Landes-Baden-Württemberg finden. In den Gemeinderatsprotokollen von Seitingen-Oberflacht finden Sie ebenfalls Bezüge auf diesen Masterplan, der zu erheblichen Investitionen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro geführt hat und nun zur Disposition gestellt werden soll.

Der Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg

Der Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg untersucht, wie die öffentliche Wasserversorgung für die Folgen des Klimawandels gewappnet ist und wie sie sich zukunftsfähig aufstellen muss.

Die öffentliche Wasserversorgung steht aufgrund der Folgen des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Gutes Trinkwasser und ausreichend Brauchwasser jederzeit verlässlich zur Verfügung zu stellen, ist mit Blick auf die Zukunft nicht mehr selbstverständlich. Mit dem Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg stellt sich das Land diesen Herausforderungen. Er untersucht, wie die öffentliche Wasserversorgung für die Folgen des Klimawandels gewappnet ist und wie sie sich zukunftsfähig aufstellen muss.

Der klimawandel und seine Auswirkungen auf die Wasserversorgung

Die bereits heute spürbaren Auswirkungen des Klimawandels haben in Baden- Württemberg das Thema Wasser und die oftmals als selbstverständlich erachtete Verfügbarkeit dieser Ressource in das Bewusstsein gerückt.

Klimaprognosen bis 2050 zeigen, dass in manchen Teilen des Landes um bis zu 20 Prozent weniger Grundwasser neu gebildet wird. Zudem ist insbesondere im Sommer mit einer deutlichen Temperaturzunahme, längeren Trockenperioden und häufigeren extremen Wetterereignissen wie Starkregen zu rechnen.

Diese Veränderungen ziehen einen erhöhten Wasserbedarf in der Landwirtschaft und in der Wasserversorgung nach sich. In Summe gibt es in Baden-Württemberg genug Wasser, jedoch sind Dargebot, also das verfügbare Wasser, und Nachfrage vielerorts ungleich verteilt. So werden beispielsweise Teile von Stuttgart schon seit langem mit Wasser aus dem Bodensee versorgt.

Quellen sind oft oberflächennah. Längere Trockenphasen bedeuten hier, dass das Wasser ausbleibt, die Wassermenge zurückgeht oder die Quelle komplett versiegt (Ausbleiben der Wasserschüttung). Aufgrund der schnellen Reaktion der Quellen auf Regen kann es bei Starkregen zu einer Trübung des Quellwassers und dadurch zu mikrobiologischen Belastungen im Wasser kommen.

Bereits heute stößt die öffentliche Wasserversorgung in ausgeprägten Trockenperioden teilweise an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Viele Kommunen sind von einem einzigen Wasservorkommen abhängig und haben keine Alternative, wie ein Anschluss an einen Fernwasserversorger oder eine Nachbargemeinde. Fiele die Ressource aus (wie zum Beispiel bei einem vorübergehenden Trockenfallen von genutzten Quellen), könnten die Kommunen die Versorgung der Bevölkerung nicht beziehungsweise nicht vollumfänglich gewährleisten.

Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg

Mit dem Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg erfolgt eine Bestandsaufnahme der öffentlichen Wasserversorgung im IST-Zustand und als Prognose für 2050. Das Ziel: eine zukunftsfähige Wasserversorgung, die Trinkwasser verlässlich, in guter Qualität und zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellt. Dabei liegt die Verantwortung für die Wasserversorgung bei den Kommunen, die das Wasser im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung und der vorrangigen Nutzung ortsnaher Wasservorkommen zur Verfügung stellen.

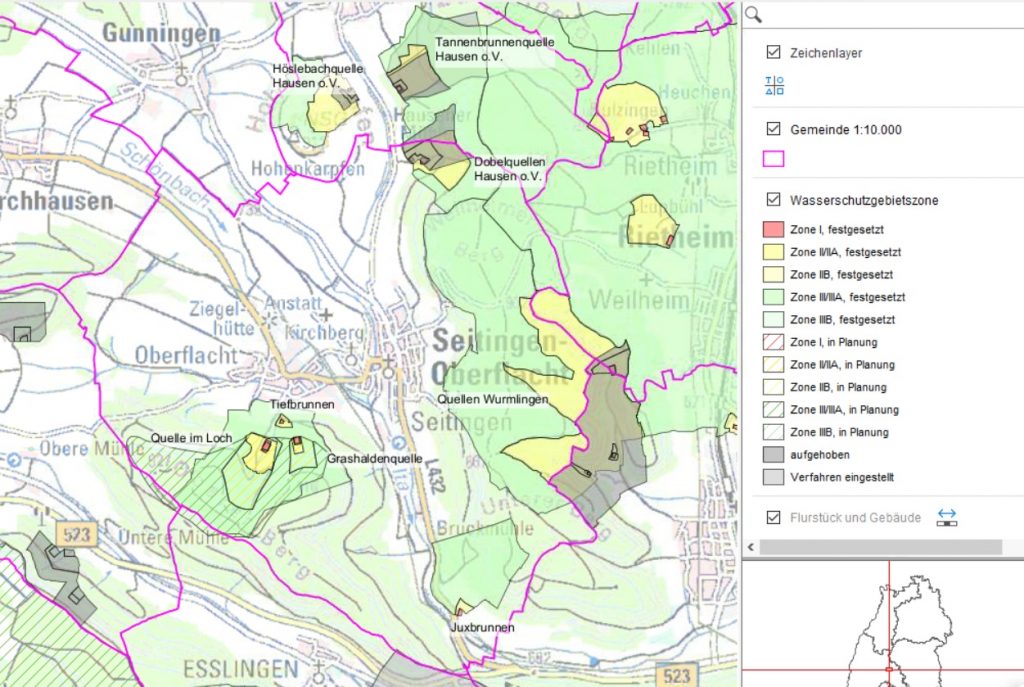

Unsere Wasserschutzgebiete in den geplanten Windradstandorten

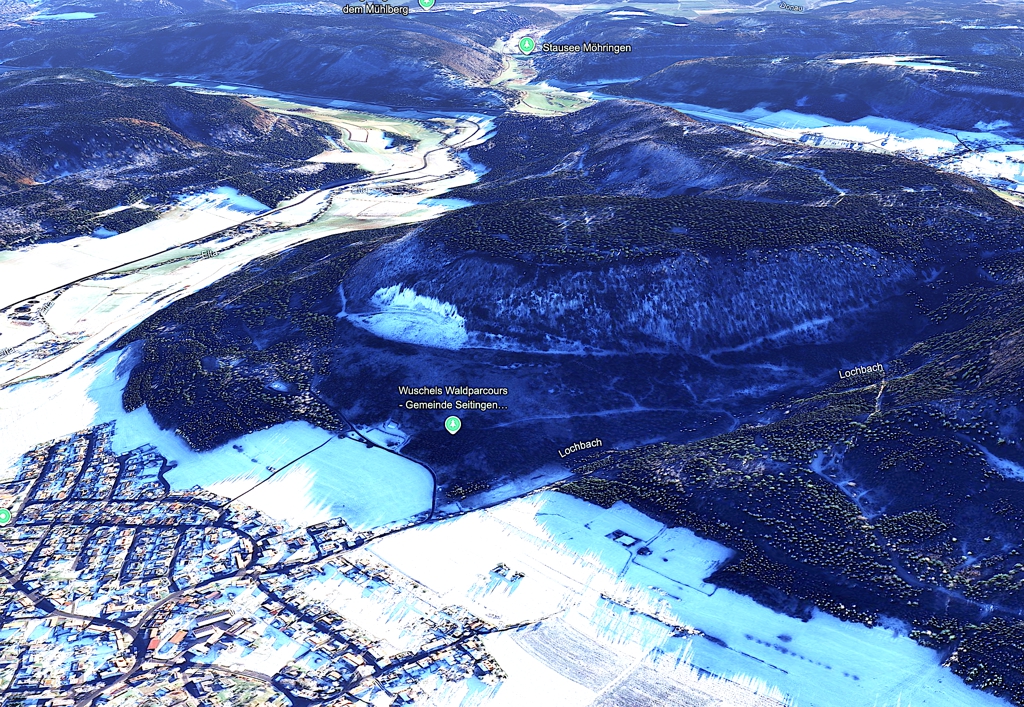

Das betroffene Gebiet , die Hangneigungen und der Abstand zur Bebauung.

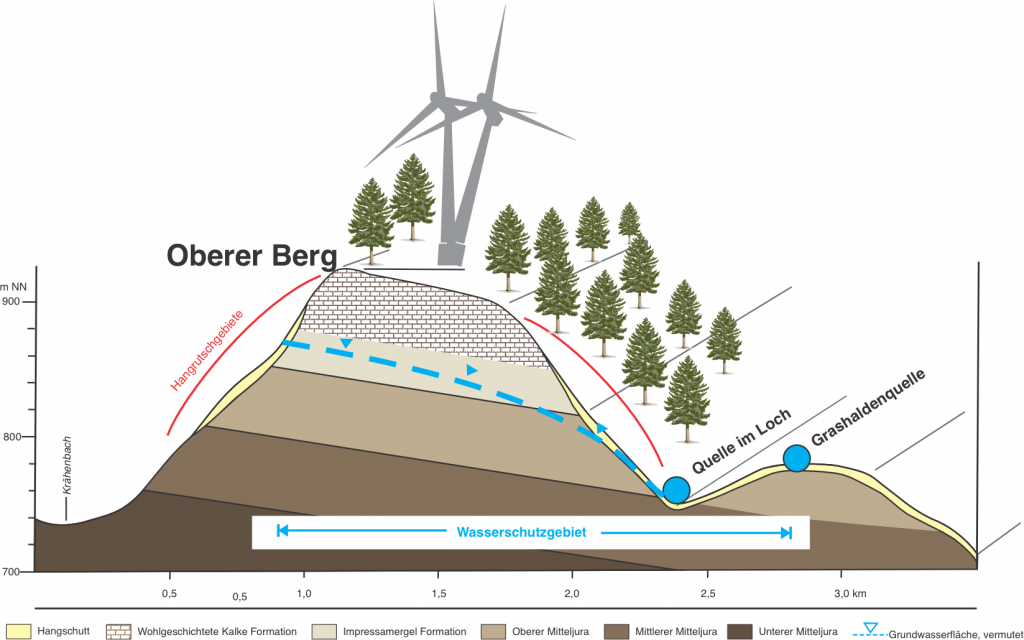

An den geplanten Windkraftstandorten, die die Quelle im Loch und die Grashaldenquelle berühren, wurden die Quellgebiete im Regionalverbandsverfahren zunächst für die Nutzung durch Windräder freigegeben. Erst im Rahmen der öffentlichen Beteiligung und nach Berücksichtigung der Einsprüche wurden die Flächen verkleinert, um eine engere Schutzzone II auszuweisen. Aus den vorherigen Texten geht jedoch eindeutig hervor, dass die Schutzzone II ohnehin nicht hätte bebaut werden dürfen.

Besonders kritisch ist, dass die Schutzzone II nicht anhand der sogenannten 50-Tage-Kennlinie definiert wurde, was bedeutet, dass ihre tatsächliche Größe unklar bleibt. Noch problematischer ist, dass die Wasserschutzzone III, die das Wasser auffängt, dabei völlig außer Acht gelassen wurde. Diese Zone III ist in der aktuellen Regionalverbandsplanung weiterhin als Standort für Windkraft vorgesehen.

50 Tage Kennlinie

50 Tage Kennlinie – Dieser Begriff beschreibt das Verfahren, das eingefärbtes Grundwasser von der äußeren Grenze der Wasserschutzone II in einem Zeitraum von ca. 50 Tagen bis zum Eintreffen in der Quelle oder des Brunnens benötigt

In der Realität zeigt sich dann sehr schnell, wie das nachfolgende Bild zeigt, warum das Wort Kurzzeitgedächnis eben Kurzzeitgedächnis und nicht Gewissen heißt, obwohl das Wort Gewissen das Wort Wissen beinhaltet und als Ratgeber deshalb auch sehr gut funktioniert. Das Gewissen bekommen Sie mit etlichen, gut funktionierenden Methoden beruhigt. Das Wissen darum bleibt trotzdem. Wir sind jetzt schon mit den Realitäten der Wasserversorgung konfrontiert. Das Problem verschwindet auch nicht mehr und willkürlich darüber hinwegzugehen ist grob fahrlässig. Das ist auch keine Frage der Abwägung.

Fazit

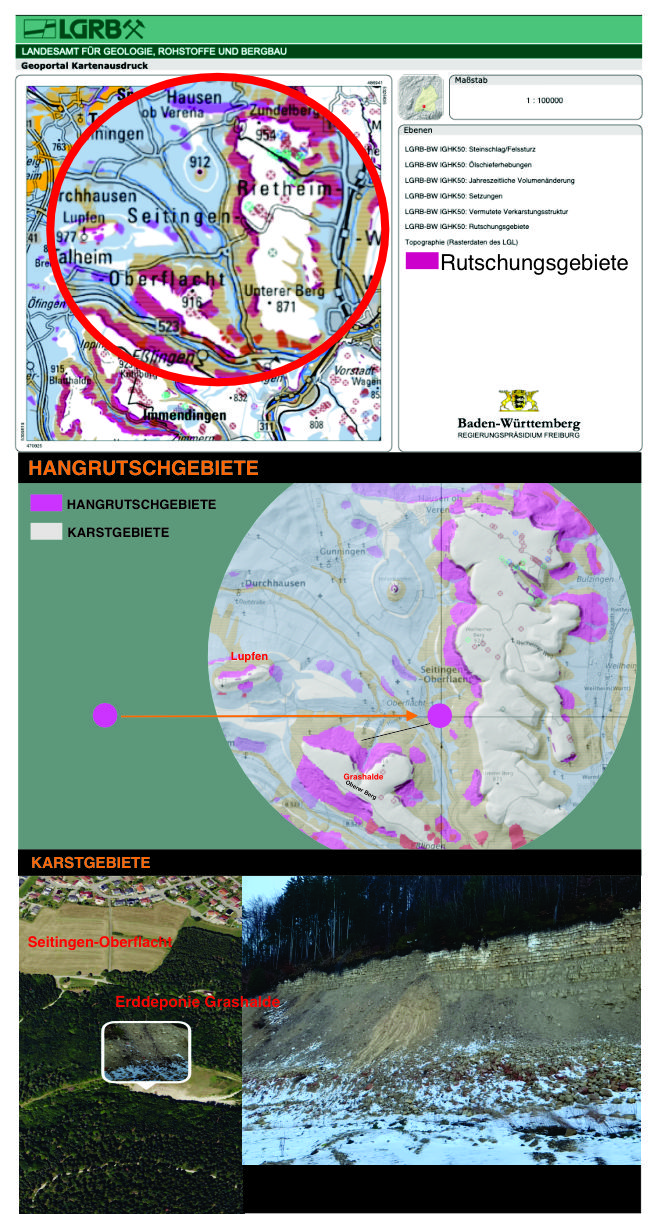

Die Abwägung von Schutzgütern die zur Daseinsfürsorge zählen, Wasser zählt unzweifelhaft dazu, findet nicht statt. Ein Beispiel dafür, der Test zur 50 Tage Kennlinie wurde bis heute nicht durchgeführt. Inwieweit man wirklich glauben kann, die Daseinsvorsorge Wasser dem vorrangigen Ausbau erneuerbarer Energien im besonderen nationalen Interesse unterzuordnen, erschließt sich in unserem Fall nicht. Erträge, die man beispielsweise aus der Verpachtung der Flächen für Windradnutzung erzielen will, sind also jetzt höherrangig wie Schutzgüter zu bewerten ? Zur Not, in dem man die nicht diskutierbare Zone II passend macht ? In einem stark gefährdeten Hangrutschgebiet, bei dem ein durch Bebauung ausgelöster Hangrutsch die Gebiete begraben kann ? ( siehe Thema Baugrund ) Wir glauben nicht, dass man die Beantwortung dieser Fragen, nebst etlicher anderer Fragen, einer kommunalen Entscheidung überlassen kann. Dort wird die Frage der Verantwortung gar nicht gestellt. Die wird ja jetzt schon über die Planungsebenen ständig durchgereicht. Es wird keinen Verantwortlichen geben. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, weil wir letztendlich auch davon betroffen und dafür aufkommen müssen. Das ist einer der Gründe, warum wir fordern, dass offen und neutral informiert werden muss und dass die Entscheidungen dazu in einem Bürgerentscheid getroffen werden muss. Wir können Sie nur bitten sich einzubringen, Sie sollen sich einbringen.